II. Игровое

4. Часть третья.

Год 1934

* * *

Ветром память налетела -

время вспять.

Может, я и не хотела,

но опять:

"От карающей десницы

не уйдёшь".

Это небо, эти птицы,

этот дождь.

Обнажённость - ненароком,

как во сне,

словно небо это с Богом

наравне.

Не придумать оправданья,

не солгать.

Можно просто жизнь, как знанье,

принимать.

Вот он - мир на жёлтом блюде

сентября.

Не изменишь, не забудешь

и не зря

ускользающих мгновений

не вернёшь.

Только память, только небо,

только дождь.

* * * * * * * * * * *

Cуббота 22 сентября 1934,

Париж

Приём начался рано, непривычно рано, практически утром. Было ли это данью испанской традиции (Джорди, супруг Елены Вячеславны, был испанцем) или это проявлялась её собственная экстравагантность - Мари не знала.

Собрав всех в своей гостиной, Елена произнесла маленькую приветственную речь, сказав, как она рада всех видеть и как надеется, что они проведут этот вечер (по сути, день) с приятностию, а некоторые и с пользой, потому что среди приглашённых были люди, могущие оказаться друг другу весьма полезными.

Затем гости стали один за другим представляться. Мари услышала немало знакомых имён - многих она знала ещё по Петербургу - и о многих с тех же пор не слышала. Например Александра Веттен, Аля. Они давно потерялись, и теперь Мари смотрела на прежнюю подругу с теплотой, но не испытывала желания подойти. Их дороги начали расходиться ещё в Петербурге, теперь же очевидно было, что разошлись они полностью. И всё же видеть её было необычайно приятно.

Некоторые гости ещё не подошли - а пока любезная хозяйка пригласила всех быть как дома и большая часть гостей высыпала в сад.

Мари задержала молодая изящная женщина - и она легко узнала в ней ту самую девочку, которой так любовалась на памятном вечере у Шульцев. Удивительно, сегодня тут собрались почти все те, кто был тогда в особняке на Каменном острове. Мари подумала о различиях и в груди у неё болезненно заныло.

Тася - теперь Таира Бодуэн - тепло улыбалась.

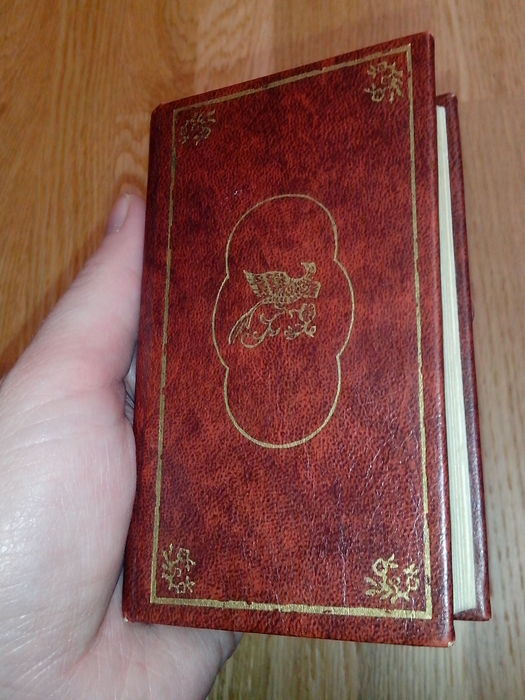

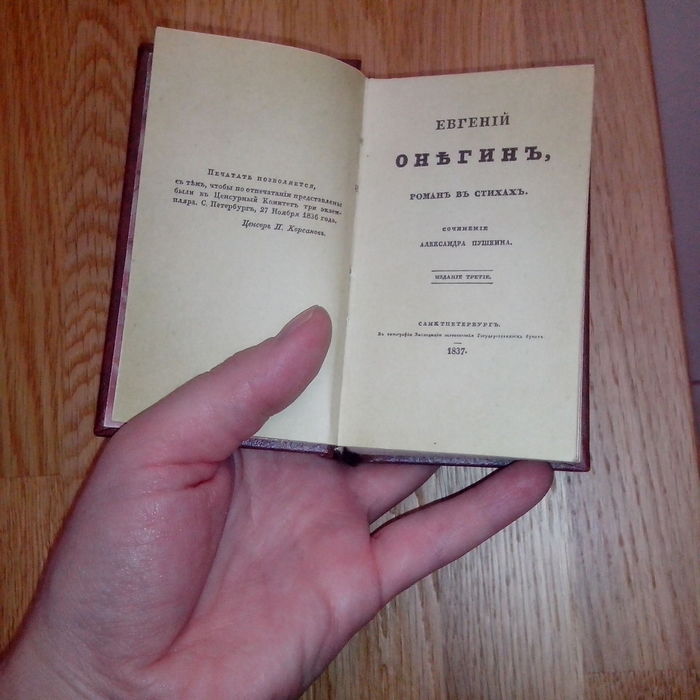

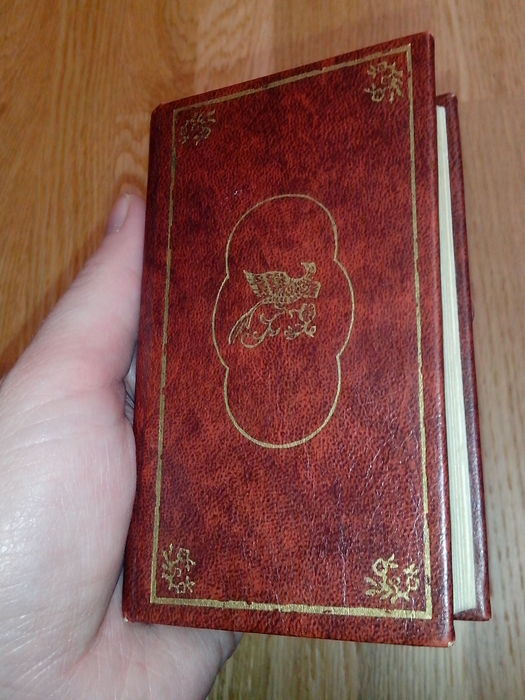

- Мне помнится, - сказала она, - тогда у Шульцев вы читали очень похожую книгу. Мне хотелось бы подарить её вам - в память того вечера.

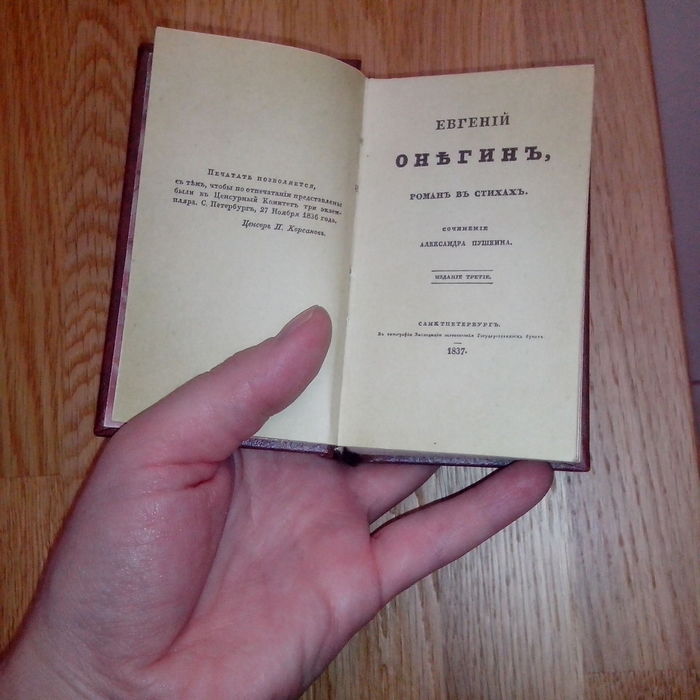

Она протянула крошечную книгу. Мари взяла её. "Евгений Онегин" 1837 года. (?) Да, книга была точно такая. Почти не думая, она открыла предпоследнюю страницу. "М. от Н." - тонким почерком было написано в уголке.

- Это не похожая, - тихо сказала Мари, - а та самая. Это бесценный подарок. Спасибо.

- Ну что вы, это обычный подарок! - Таира засмеялась.

Мари покачала головой.

- Нет. Эту книгу мне подарил когда-то любимый человек. Она была последним, что я продала в тяжёлые годы. Но расскажите о себе. Я помню, как 20 лет назад смотрела на вас - и мне было ужасно интересно, о чём вы думаете и как потом сложится ваша жизнь. Как же она сложилась?

Они сели на диван у окна и стали беседовать. Как прежде, Мари любовалась Таирой - но теперь это была не детская грация юного внимательного существа, вступающего в жизнь, а зрелая красота взрослой, уверенной в себе женщины, классически безупречная и совершенная. В движениях её чувствовалось изящество балерины.

- Вы, наверно, прежде прекрасно танцевали? - не удержавшись, спросила Мари.

- Да. Я и теперь часто это делаю, - улыбнувшись, сказала Таира.

А рассказывала она о каких-то совершенно невозможных вещах - о Советском Союзе, об авиации... Да, эта изящная женщина занималась авиацией - и археологией.

Она говорила, о семье, о работе, о том, что судьба её сложилась удачно и она странно чувствует себя здесь, потому что эмигрантская тема прошла, в сущности, мимо.

- А можно смешной вопрос? Помните, тогда у Шульцев... Там был господин Ильин. Вы слушали его с таким серьёзным вниманием - что вы тогда о нём думали?

- О, я думала: какие удивительные глупости он говорит! И как это можно говорить всерьёз.

Мари рассмеялась. Было приятно, что разговор, который так хотелось завести тогда, давно, всё-таки случился.

Они тоже спустились в сад.

И здесь, в саду, она встретила Мусю - милую, дорогую подругу! Но как же та переменилась! Нежная, весёлая, любимая и балованная девочка выглядела теперь усталой и очень потрёпанной жизнью женщиной. Где твои легкомысленные кудряшки? Волосы её, сильно поредевшие и тусклые, были коротко и не слишком аккуратно острижены.

Повесть Муси была простая и страшная. Когда пришла весть о том, что брат погиб, Марья Станиславна оставила маленькую дочь на Мусино попечение и ушла на фронт. Во время бунта крестьяне сожгли поместье и мать погибла - Муся же с маленькой Милой бежали. Они мыкались, едва перебиваясь, пока не встретили в отчаянную минуту... господина Ильина - впрочем, теперь его звали товарищ Октябрьский. Увидев бедственное положение Муси, Ильин предложил ей фиктивный брак, который дал бы ей статус, продовольственный паёк, защиту от дворянского происхождения. Через несколько лет брак стал настоящим. Но Милу она потеряла - будучи в Новочеркасске, обе они заболели тифом. Ильин тогда вынужден был уехать, его вызывали. Когда Муся очнулась от бреда, она не нашла Милы. Судя по всему, девочка погибла.

Мари ошеломило известие об Ильине. Еще большее потрясение она испытала, увидев потом, как Муся, обняв мужа, тихо плачет на его плече. Эти двое действительно близкие люди, они много пережили вместе и доверяли друг другу - но осознать это было нелегко.

Она так и не решилась спросить подругу, любит ли та Ильина и счастлива ли она.

- А про Константина ты не знаешь что-нибудь?

- Десять лет назад он был в Париже.

- Боже мой! В Париже, здесь! Какое счастье, значит он по крайней мере пережил войну и революцию! Муся, я ведь с самого 17 года ничего о нём не знаю!

Но большего не знала и Муся. Пришлось тешиться надеждой, что брат жив и по сей день.

К саду поместья примыкала маленькая кофейня и поутру гости потянулись туда как

паломники пустыни к оазису.

Пришла и Мари - Елена Вячеславовна говорила, что здесь отменно варят кофе.

День обещал быть прекрасным, маленькую веранду заливало солнцем. Мари пробиралась между лёгких кресел, когда широкое золотое кольцо соскользнуло с её пальца и запрыгало по некрашеным доскам пола, громко звеня и сияя в солнечных лучах. Все, кроме кофевара,

обернулись. Посмеиваясь над собой, она под взглядами неловко поймала беглеца, упустила снова и наконец водворила на место. И тут увидела женщину, которая стояла и очень серьёзно смотрела на неё. Поймав взгляд Мари, она подошла и спокойно спросила:

- Простите, можно посмотреть ваше кольцо?

- Конечно.

Слегка удивившись, Мари сняла и протянула ей кольцо. Женщина взяла, осмотрела со всех сторон и улыбнувшись подтверждению своих догадок, вернула украшение.

- Когда-то, - скзала она, - это кольцо было моим.

- Продали в трудные времена? Я купила его в комиссионном, когда дела шли особенно хорошо.

Женщина кивнула и Мари спросила, протягивая ей кольцо:

- Наверное, оно вам дорого?..

Та покачала головой.

- О, нет! - И добавила: - Знаете, когда-то это кольцо принесло мне большую удачу. Я уверена, вам оно тоже принесёт удачу. Извините, что отняла у вас время.

- Ну что вы, напротив, спасибо.

Кто-то из знакомых принёс ей кофе и она благодарно улыбаясь, осторожно, маленькими глотками пила душистый напиток, оглядывая собравшисхся.

День был богат на встречи. Митьку Мари и до того иногда видела, он часто бывал в Париже - а вот жену его, Лизу Ливен - вернее, Лизу Ершову, увидеть не ожидала. Про неё ведь Мите так и не удалось ничего узнать. И вот она была теперь здесь - но как же переменилась! Из тихой, стеснительной и печальной барышни она стала уверенной в себе молодой женщиной, весьма (даже слишком, возможно) современно одетой, курила сигареты с длинным мундштуком и явно чувствовала себя очень свободно.

Мари сфотографировала её несколько раз - уж очень красиво завивались в солнечном свете колечки дыма.

Она знала, что Митя и Настя будут на приёме - и взяла с собой старый Настин блокнот.

- Смотри-ка что у меня, - сказала она, протягивая его хозяйке, - поверишь ли, не успела тогда ещё, в Петербурге тебе отдать - а потом как затесался среди бумаг, так и уехал со мной и все эти годы тут. Возьми.

Настя замахала руками.

- Что ты, выброси и не вспоминай!

- Ты с ума сошла - выбросить! Такая память. Тут вот, про вампира и рысь - раритет.

- Раритет, - Настя вздохнула, беря наконец злополучный блокнот, - забыли бы все уже про тот ужас, что я писала. Так ведь нет, наоборот, напечатали недавно - и как назло самое кошмарное.

- Это кто же?

- Новицкая.

- Софья Алексеевна?! Зачем же?

- Они тогда вообще всех печатали, чьи рукописи удалось отыскать.

Потом Мари захотелось ещё кофе и она вернулась на веранду кофейни. Там стоял Иван Алексеевич и она подошла к нему.

- Дядюшка!

Они обнялись.

- Поглядите, дядя, какое чудо! - Мари достала и показала заветный томик Пушкина. - Это мне подарили сегодня. "Евгений Онегин", старое издание - да не просто, а мой собственный. Давний подарок. А ведь я сдала его в комиссионный в конце 18-го, когда Александр болел и была ещё надежда, что он поправится. Не удивительно ли?

Иван Алексеевич согласился и с удовольствием пролистал книгу, она сохранилась очень неплохо.

Они поговорили и Мари пошла было, ей хотелось снова отыскать Мусю.

- Смотри-ка, кто... - негромко сказал Мороков, останавливая племянницу.

Она обернулась и застыла, не услышав конца фразы. Высокий худощавый немолодой уже человек неверящими глазами смотрел на неё... Усталое, покрытое безнадёжностью лицо, пересечённое шрамом, болезненно дёрнулось.

Одной рукой они коснулись рук друг друга... судорожно стиснули их. И стояли молча, долго-долго стояли молча, держа друг друга за локти, не в силах вымолвить слова.

- Костя... - прошептала она наконец.

И бросилась обнимать его, плача. Когда они всё-таки отпустили друг друга, лицо брата было тоже мокро от слёз.

- Костя!..

Маша гладила его по щеке, по волосам...

А он смотрел ей в лицо и всё повторял:

- Ты жива! Ты жива...

Она прижалась к его плечу.

- Боже мой, Костя! Неужели у меня снова есть семья?..

Мари никак не могла оправиться от потрясения, боялась отойти от брата. Стояла рядом, пила чашку за чашкой, смотрела, как он делает кофе - скупыми сухими движениями. Закрытый, внутренне сосредоточенный на чём-то своём, неотвязном.

Наконец она всё же решилась спросить:

- А Катенька?

Лицо у него так дёрнулось, что она сразу сказала: "Извини," - и больше об этом не заговаривала.

- Прости, - помолчав, сказал он, - я уже не тот бравый капитан, которого ты помнишь.

- Костя, о чём ты говоришь! Я столько лет ничего о тебе не знала!

- Ну, я вот здесь пока, варю кофе. Хвалят.

Она засмеялась.

- О, слава о твоём кофе идёт даже в дипломатических кругах!

Мари и сама видела, как изменился брат. (Шрам на скуле - ерунда, мелочь.) Он смотрел внутрь себя - и видел тьму.

(И снова в памяти всплыла игра в Минотавра - беспомощность: не помочь, не спасти, не вывести...)

К ним подошла женщина - Мари узнала её, она слышала уже, что та здесь - это была Мария Станиславовна Шульц. Узнать её было нетрудно, однако изменилась она страшно. До Мари доходили смутные жутковатые слухи о ней - неясно, чему верить.

Однако сегодня госпожу Шульц буквально замучали приветствиями, было видно, что она смущается таким вниманием - и Мари вначале ещё решила не докучать ей, а потому и сейчас отступила. Мария же Станиславовна заговорила с Костей в манере, свидетельствовавшей о самых коротких отношениях. Маша отметила это про себя - и тут что-то отвлекло её - а потом Костя вдруг страшно протяжно закричал. Обернувшись, она увидела, что с ним случился припадок, он сидел, скорчившись, на полу веранды, кричал и так колотил руками по ограждению, что стоявший рядом кальян упал и крышечка его покатилась по земле. Марья Станиславна рявкнула на Костю, встряхнула его - и он затих. Она сделала это очень привычно, буднично - и Маша отошла, смешавшись. Костя явно не будет рад сейчас видеть её.

И тут она увидела человека, широко шедшего прямо на неё. Это был Андрей Шульц. Он совершенно не изменился - так же сиял улыбкой и от того видеть его было ещё страшнее. Она столько лет считала его неколебимо мёртвым, что теперь невольно шагнула с его пути назад, в тень.

Всё это было слишком. Она утомилась и вернулась в дом, где некоторое время сидела одна в тихой гостиной. Думалось о юности, о России, приходили воспоминания - бессвязные и отрывочные. Всплыли строки Иванова:

***

Что-то сбудется, что-то не сбудется.

Перемелется все, позабудется...

Но останется эта вот, рыжая,

У заборной калитки трава.

...Если плещется где-то Нева,

Если к ней долетают слова -

Это вам говорю из Парижа я

То, что сам понимаю едва.

Затем Мари вышла, спустилась с крыльца и в глубокой задумчивости пошла по садовой дорожке. Навстречу ей шёл американец, мистер Блэквест - однако она совсем не ожидала, что он заговорит с ней.

- Вы мадам Мари Руднев? - спросил Блэквест.

- Да, это я.

Он вынул из кармана свёрнутую трубочкой зеленоватую бумагу, продетую в узорчатый перстень.

- Мой партнёр из Нью-Йорка, мистер Николя Леманоф просил передать это вам.

Что?! Кто?! Не веря себе, не смея поверить, Мари взяла бумагу. Перстень был с малахитом. Она сняла его и сжала в ладони.

- Мой партнёр просил написать ответ, - сказал Блэквест.

- О, вы же здесь весь вечер? - поспешно спросила Мари. - Я найду вас.

Ей необходимо было прочесть письмо в одиночестве!

- О кэй! - воскликнул американец и удалился.

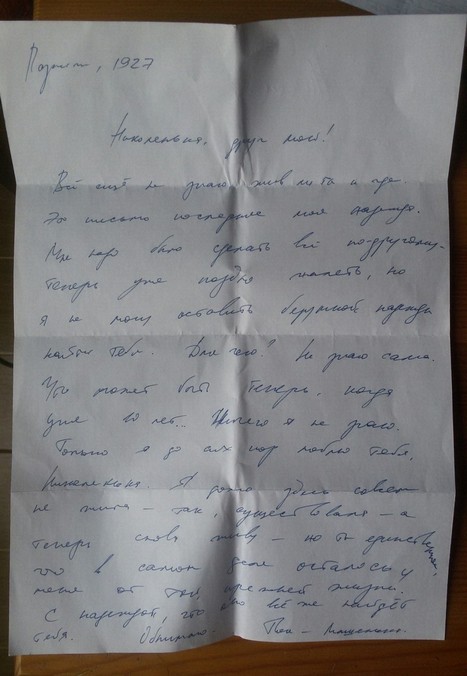

Мари пошла дальше. В глубоком волнении она стала разворачивать бумагу - и в глаза ей сразу бросилась первая строчка: "Мари, моя единственная любовь!"

Она закрыла глаза, испуганно сжала бумагу, пряча текст. Потом бросилась бежать. Мари бежала по саду, задыхаясь, в поисках укромного уголка, где нет никого и можно в тишине прочитать письмо целиком.

Укрывшись наконец в чахлых ёлочках за часовней, она остановилась и развернула бумагу.

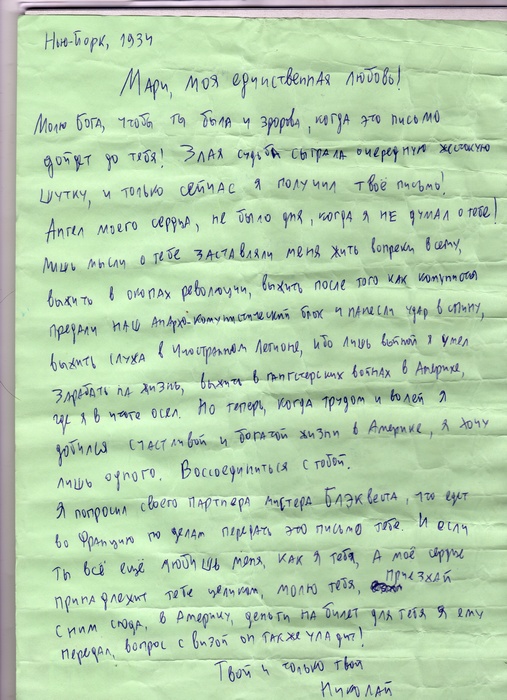

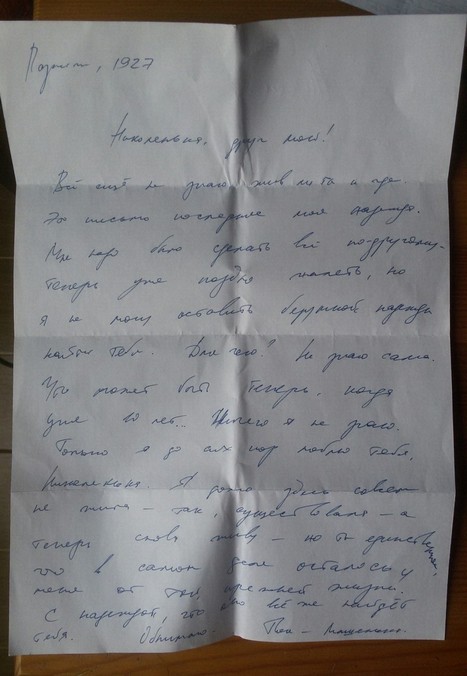

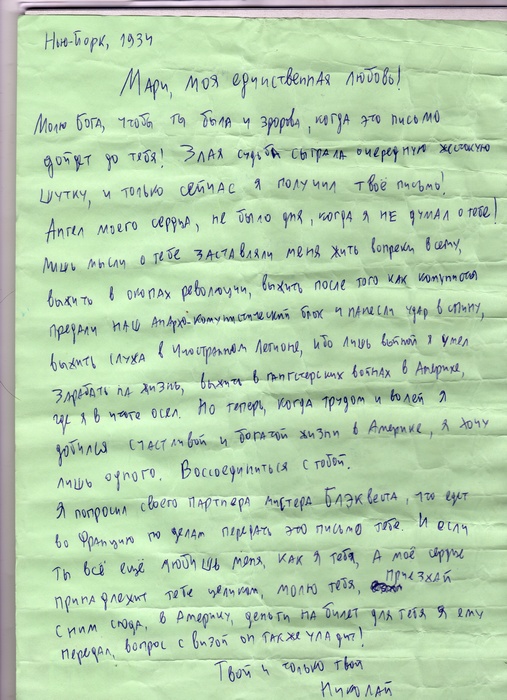

"Нью-Йорк, 1934

Мари, моя единственная любовь!

Молю Бога, чтобы ты была и здорова, когда это письмо дойдёт до тебя! Злая судьба сыграла очередную жестокую шутку, и только сейчас я получил твоё письмо!

Ангел моего сердца, не было дня, когда я не думал о тебе!

Лишь мысли о тебе заставляли меня жить вопреки всему, выжить в окопах революции, выжить после того, как коммуносы предали наш анархо-коммунистический блок и нанесли удар в спину, выжить служа в Иностранном Легионе, ибо лишь войной я умел зарабать на жизнь, выжить в гангстерских войнах в Америке, где я в итоге осел. Но теперь, когда трудом и волей я добился счастливой и богатой жизни в Америке, я хочу лишь одного. Воссоединиться с тобой.

Я попросил своего партнёра мистера Блэквеста, что едет во Францию по делам передать это письмо тебе. И если ты всё ещё любишь меня, как я тебя, а моё сердце принадлежит тебе целиком, молю тебя, приезжай с ним сюда, в Америку, деньги на билет для тебя я ему передал, вопрос с визой он так же уладит!

Твой и только твой

Николай"

Мари давно уже не стояла - силы оставили её, она опустилась на корточки, быстро и судорожно пробегая строчки глазами, едва осознавая половину. Наконец дочитала и остановилась, ошеломлённая. И вдруг зарыдала - судорожно, громко, неудержимо. Она пыталась унять рыдания - но напрасно, с тем же успехом можно было пытаться сдержать грозу, бушующую над лесом - они били её изнутри, проламывая глухую стену тоски, боли и безнадёжности, так долго бывших её спутниками.

Николай, Николенька, о котором она тщетно пыталась узнать хоть что-нибудь все эти 18 лет! О котором уже не надеялась услыхать доброй вести - и вдруг вот так всё сразу - он нашёлся, он жив, благополучен, он любит её и зовёт...

К ней подбежали несколько человек, Софья Алексеевна обняла её, подымая.

- Что, милая, что с вами?

Маша подняла на неё сумасшедшие глаза. Она не могла ещё говорить и судорожно всхлипнула, потом протянула ладонь и раскрыла пальцы. Обступившие её молча смотрели на узорчатый перстень.

- Что это?

- Николай, - хрипло выговорила Мари, - мой Николенька, он нашёлся. Ах, Боже мой, Софья Алексеевна, я уезжаю!

И она опять заплакала - теперь уже от счастья.

- Машенька! - смеясь, с облегчением воскликнула госпожа Новицкая, - так это же радоваться надо!

- Да, конечно... Просто это так неожиданно! Я ведь с самого 17-го года о нём вестей не слыхала - и вот... уезжаю.

- Куда же вы едете?

- В Нью-Йорк. Ничего не знаю про Америку и никогда не думала, что однажды туда попаду - но это не важно. Мне достаточно того, что он там.

И снова расплакалась.

Немного успокоившись и надев перстень, Мари отправилась искать Блэквеста.

- Что мне передать моему партнеру? - спросил тот, завидев её.

- Ничего. Я еду с вами.

- О, это отличная новость! Отъезд через две недели, вопрос с билетами и визой я улажу. Советую вам телеграфировать ему, он будет очень рад!

- Спасибо, непременно.

Она послала телеграмму - одно только слово: "Еду".

И сделав это, ощутила странную лёгкость. В Америку - это словно бы на Луну, так далеко, что и не вообразить. 17 лет она прожила в Париже, не уезжая дальше предместий - и вот теперь перед ней лежит фантастический путь в неведомое.

Единственно, что печалило её - это Костя. Как же так, только найтись - и опять разъехаться?..

Однако брат сказал, что он тоже скоро уедет - у него контракт с военным заводом. Он говорил спокойно и обыденно, но в словах его была ложь. Мари не могла объяснить, в чём именно - а может не ложь даже, а двойное дно - но что-то было не так. И она прекрасно понимала, что как бы ни любила брата, здесь ничем ему помочь не могла, не в её это силах и один Господь знает, в чьих ли вообще - и всё-таки чувствовала себя предательницей.

Они говорили о том, что теперь, когда оба знают, куда писать друг другу, больше уж не потеряются. И Маша думала, что вскоре непременно сумеет приехать повидать брата - но ей было страшно, словно выпустив сейчас его руку, она никогда больше его не увидит.

Ей встретился доктор, ходивший по саду с видом задумчивой погружённости в размышления. Утром в доме Мари видела, как он рассеянно писал что-то на листе бумаги, а затем положил ручку и вышел из комнаты.

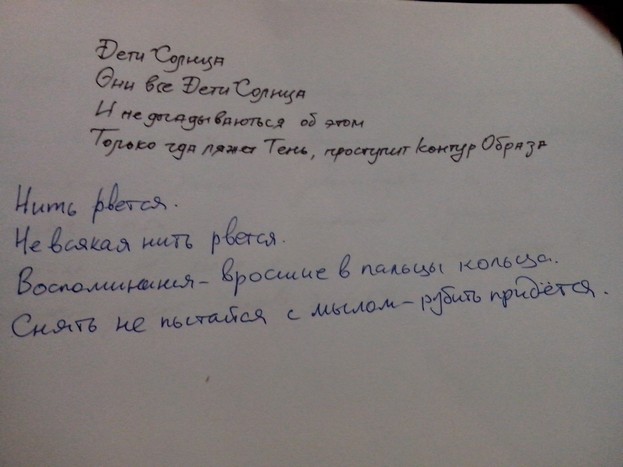

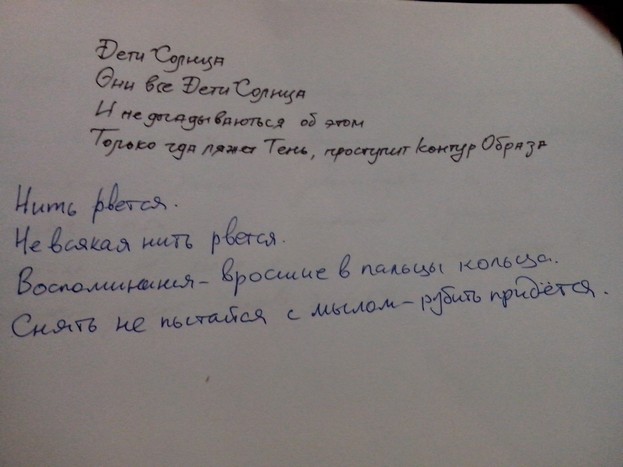

Она подошла к столу. На листе были написаны четыре короткие строчки:

Нить рвётся.

Не всякая нить рвётся.

Воспоминания - вросшие в пальцы кольца.

С мылом снимать не пробуй - рубить придётся.

Они поздоровались.

- Как ваши дела, Глеб Александрович?

- Спасибо, ничего. Неплохо, - и он чуть усмехнулся, словно ему одному понятной шутке. - А ваши?

Она смущённо улыбнулась.

- Уезжаю в Нью-Йорк, к любимому человеку. Он нашёлся, так неожиданно.

- Очень рад за вас.

Он сказал это очень тепло, он в самом деле был рад.

Идя в дом, Мари увидела лежащую на садовой скамье Марью Станиславовну - у неё было плохо с ногой, она и ходила теперь с тростью, заметно хромая.

Они заговорили. Мария Станиславовна смеялась над собой, рассказывала, что доктор спас ей ногу, но болит та чертовски.

- Маша, не могли бы вы добыть мне спиртного, да покрепче? И сигарету, будьте добры!

- Конечно.

Мари принесла ей виски и сигарету, любезно одолженную Лизой Ершовой - и женщина с наслаждением затянулась.

- Так гораздо легче, - сказала она. - А как вы, Маша? Расскажите о себе.

- Даже не знаю. Похоронила мать, затем брата. Вышла замуж за человека, которого не любила.

- Гадость какая!

- Да, так. Потеряла ребёнка. Уехала из России, не понимая, что происходит. Живу здесь, давно. Рисую, стихи пишу. Фотографировать вот научилась. А теперь уезжаю к человеку, которого люблю уже 20 лет.

- Это хорошо.

Марья Станиславовна сощурилась, словно глядя вдаль.

- Я вот думаю о смыслах, Машенька. У каждого должен быть смысл, но можно ли вернуть потерянные смыслы? И нужно ли?

К ним подошёл Андрей Шульц и Мари, как ни хотелось ей продолжить разговор, тактично ретировалась.

Она опустилась в плетёное кресло возле дяди. Рядом с ним молчать было хорошо и спокойно. Иван Алексеевич редактировал какую-то рукопись. Мари вчитывалась в письмо, пытаясь лучше понять его смысл.

- Дядя, вы хорошо представляете себе прежнюю, революционную обстановку в России?

- В целом представляю, а что?

- Что такое "анархо-коммунистический блок"?

Иван Алексеевич начал объяснять - и увы, Мари весьма мало уяснила и запомнила из его объяснений.

К ним подошла Мария Андреевна Васильева.

- Господа, - с крайне несчастным, удручённым видом спросила она, - вы тоже говорите о политике?

- О нет! - воскликнула Мари и рассмеялась: чтобы вполне объяснить эти слова, пришлось бы вкратце рассказать свою историю. - Но давайте же говорить о литературе!

Они долго сидели втроём, беседовали о поэзии, читали по кругу свои стихи и не свои тоже...

Стихи Марии Андреевны были спокойны и прозрачны как тихий поток.

***

Венера возвращается в волну.

Сон золотой, несбывшийся, кончается.

А много ли и было на кону,

раз сердце в воду повертается?

Спокойно спи. Пусть плещут в глубине

глазного яблока, подобного луне,

моря с не данными тобою именами,

чьих рыб созвездия горят над нами.

Вчера в порту раздули паруса.

Чужих торжеств немытая посуда —

что мне Гекуба и Геката, голоса

уже не слышатся оттуда.

Достанет пена до замерзших ног

и вспыхнет утра нового солома

у моря ясности, где тихо и темно,

а мы и на земле не дома.

Мороков начал читать стихи Иванова. Две Маши подхватили, произнося строки почти хором...

***

Друг друга отражают зеркала,

Взаимно искажая отраженья.

Я верю не в непобедимость зла,

А только в неизбежность пораженья.

Не в музыку, что жизнь мою сожгла,

А в пепел, что остался от сожженья.

Игра судьбы. Игра добра и зла.

Игра ума. Игра воображенья.

«Друг друга отражают зеркала,

Взаимно искажая отраженья…»

Идилию разрушил подошедший советский посол Терехов. При виде его глаза Марии Андреевны немедленно наполнились тоской, словно ей до боли хотелось исчезнуть отсюда. Терехов заговорил с Иваном Алексеевичем, у которого, как на грех, на коленях лежала советская газета, которую кто-то неизвестный непонятно зачем прислал ему. Разговор коснулся колхозов и Мороков постепенно начинал горячиться. Мари попыталась украсть его у посла, но он уже не мог остановиться. Тогда она сочла за благо извиниться и увести Васильеву.

Они сели в тени, на скамью-качалку. Мария Андреевна была очень задумчива и печальна.

- Расскажите о себе, свою историю, - попросила она.

Мари рассказала.

- Знаете, - закончила она, - сейчас, когда всё решено и мне остаётся только ждать, у меня такое чувство, словно я подвешена в воздухе. Был такой поэт, Борис Гинзбург. У него есть прекрасное стихотворение "Лист":

***

Берёзовый, пожухлый, жёлтый лист,

потерянный в лесной полупустыне,

случайно на незримой паутине

меж двух деревьев в воздухе завис.

И ничего печальнее окрест,

чем этот лист, висящий в мирозданьи

до первого прямого попаданья

случайной капли с пасмурных небес.

Вот я сама сейчас как тот лист - и не там и не здесь.

Они читали стихи. Мария Андреевна прочла стихи Рильке на немецком. Мари совсем мало понимала по-немецки, уж явно недостаточно, чтоб уловить стихотворную речь. Работая в IRFE она недурно научилась говорить по-английски, потому что много иностранных клиентов говорили на нём.

И теперь едва знакомый язык звучал особенной музыкой, таинственной, со своей гармонией.

Мари долго пыталась прочитать одно своё стихотворение - но так и не смогла, вспоминались лишь куски.

Вот оно целиком:

***

Время сместилось. Захлопнулось. Значит -

о'тжито. Прошлого больше не будет.

Я затеряюсь (простая задача),

яблочным семечком лёжа на блюде.

Прошлое пожрано - и не исправить,

а настоящее - воздух без края.

Кто я сегодня - начало иль память,

саженец или кожурка пустая?

Мелкий дичок, единица отсева,

семечко - всё-таки что я такое -

бывшее яблоко или же древо,

ждущее жизни? Ни то, ни другое.

Не было - равно и после не буду.

Остро, до шкурки, до одури чую:

рядом - и всё же лишь в эту минуту

краткую - именно я существую.

Знаю: земля равномерно укроет

(что мне до существованья иного?) -

если решу, что оно ещё стоит,

стоит попытки попробовать снова.

- А вы давно здесь, в Париже?

Васильева помедлила с ответом.

- Да. Здесь тоже можно жить.

- А ваши родные?

- Знаете, в детстве у нас была большая семья - и все рисовали - кроме меня. Дома всегда пахло красками, стояли мольберты с неоконченными работами. И только мне всё это было неинтересно. Меня пытались учить, да без толку.

- Надо же. Мне наоборот не разрешали учиться рисовать. Ирония.

- Да. Так получилось, я как-то всегда была... на отшибе. Теперь вот здесь. У меня сын, мы вдвоём тут. С личной жизнью не сложилось.

Она рассказала эту грустную историю и закончила:

- Ну что ж. Я привыкла и ничего уже не жду.

Мари вскинула глаза.

- Знаете, - сказала она, снимая с пальца золотое кольцо - сегодня утром я думала примерно так же. И вот какая история: я уронила это кольцо - и его узнала прежняя хозяйка. Я предложила вернуть, я же понимаю, чего стоят воспоминания - но она отказалась и прибавила, что кольцо это когда-то принесло ей удачу - и мне принесёт тоже. И в этот же день я разом нашла брата и любимого мужчину, которых считала едва не мёртвыми. Если это не удача - то что вообще? Мария Андреевна, Маша, я хочу, чтобы теперь кольцо это было у вас. Вам оно тоже принесёт удачу.

Разговор этот долго помнился. После Мари напишет:

***

Лето. Полдень. Мария читает Рильке

на немецком. И эта стихия слова

ощущается мной как бездонность ночи,

где я чувствую глубину и силу,

и где магия речи невыразима

так, что хочется захлебнуться,

потеряться в интимности этих звуков

незнакомых. За ними иду наощупь,

как слепая. И даже почти не жалко,

что глаза такая тьма заслонила,

что окрестные звёзды играют в жмурки

и совсем не видно значенья слов.

Расставшись с Васильевой, она отыскала наконец Мусю. На подруге лица не было.

- Представляешь, Мила жива.

В тифозном госпитале в Новочеркасске маленькую Милу, поправившуюся раньше тётки, но потерявшуюся и совсем потерянную, доктор Ивашенцев отвёл в дом ребёнка детей Красных комиссаров - потому что это было единственное место, куда можно было в этом хаосе определить маленькую девочку. После этого он сам свалился с тифом и очень боялся, что воспоминание о девочке, зовущей : "Муся, Муся!" - часть болезненного бреда. Однако встретив Марию Шульц, он рассказал ей об этом - и та нашла таки дочь, тогда уже подростка, уговорила её бежать из детского дома (та пришла в восторг: приключения!) и увезла из России.

Мари порадовалась за них, потом поделилась своей новостью.

- В Америку? - оживилась Муся, - Может быть, ты могла бы помочь уехать туда нам с Лёшей? Может быть, если увезти его подальше от всего этого...

- С Лёшей?.. - растерянно переспросила Мари.

Муся смутилась.

- О, я думала, что говорила тебе. Мы с Ильиным...

- Да, женаты - конечно говорила! - поспешно подхватила Мари. - И я буду рада, если смогу вам чем-то помочь. Прости, меня просто сбило имя, я вечно их плохо запоминаю. Ну и потом - для меня он навсегда останется господином Ильиным, даже если сменил фамилию!

Они рассмеялись и неловкость прошла.

Мари достала узкую треугольную коробочку - туалетную воду от Chanel.

- Муся, тебе нравится этот аромат?

Муся как-то неуверенно взяла тонкий дымчатый флакон, неловко сняла крышку, брызнула на запястье, вдохнула запах. Подумала.

- Кажется, да... Да, нравится.

- Прекрасно! Тогда это мой тебе подарок.

- О, спасибо.

Муся нервно передёрнула плечами, сказала, почти извиняясь:

- Отвыкла от духов.

И вдруг заплакала.

Мила Шульц приехала вечером - и Мари широко раскрыла глаза, увидев её. Невероятно похожа на бабушку, совершенно те же черты, та же горделивая осанка. Странно было видеть их всех вместе, в семейном кругу - Марию Станиславовну, Андрея, Милу, Мусю - и Ильина. Для Марии и Андрея такое родство тоже оказалось несколько неожиданным - но они привыкли.

А Мари остро захотелось побыть одной. Слишком много впечатлений, слишком много встреч и потрясений выпало ей сегодня, слишком много разговоров. Просто необходимо было отдохнуть и помолчать. Гости подтянулись в дом - а Мари вышла в сад.

Задумчиво бродила она по дорожкам. Разглядывала перстень и улыбалась: прошло столько лет, а Николай до сих пор помнит, что она любит малахит. Во время их знакомства у неё было крошечное колечко с этим камнем, она носила его почти не снимая...

Мари понимала, что эта вечность изменила его не меньше, а скорее больше, чем её - и даже не пыталась представить себе этих перемен или расспросить о нём Блэквеста. Она приедет и всё увидит сама.

Перечитывая письмо, она обратила внимание на то, чего не заметила вначале: некоторые слова и обороты ясно говорили, что Николай начал потихоньку забывать родной язык. И всё же это был он! Она слышала в письме всегдашнюю его горячность - хотя и новую для неё рассудительность тоже.

Дважды она совершила ошибку, приняла неверное решение: сначала поверив, что не нужна ему и выйдя за Александра, потом вовремя не поговорив, не уйдя от мужа. Третий раз волшебный. Она не раздумывала ни секунды.

Вечерний сад был прекрасен - и окружающее казалось ей нереальным. Одна часть жизни закончилась, другая ещё не началась - и безвременье настоящего мягко несло Мари, покачивая в той пустоте и молчании, что были внутри неё.

Вечер подходил к концу и почти все собрались в саду на крытой веранде, когда Ивашенцев, быстро и сосредоточенно писавший что-то за столиком в саду, вдруг поднялся.

- Я прошу внимания! - громко сказал он.

Разговоры стихли и он поднял над головой пачку бумаг.

- Я прошу всех, кто считает себя моим другом - или не считает, не важно, - подойти и получить от меня копию документов, которые содержат результаты моих исследований. И опубликовать их любым способом, если я не буду отвечать и связь со мной прервётся. А я уезжаю в Советский Союз.

Вздох пронёсся над собравшимися, послышались восклицания, кто-то крикнул:

- Зачем?!

- Работать! - с почти яростной горячностью ответил доктор. - Потому что здесь это никому не нужно, а там мне дают лабораторию. Наконец потому, что вот в этих бумагах - результаты экспериментов над людьми!

Впервые Мари видела его таким.

Кто-то пожимал доктору руку, кто-то отговаривал его, кто-то поздравлял. Российский посол выглядел очень довольным.

- Восторженные идиоты! - горько сказала фон Крейц.

И тут случилось неожиданное: на неё как гарпия набросилась Настя. Она была сама не своя, её трясло, она кричала:

- Вы сука! Вам нравится убивать!

Все растерялись - только Новицкая быстро подошла к Насте, резко ударила её по щеке - и обняла, успокаивая, увела прочь. Мари пошла с ними, тоже обняла кузину, гладила её по плечу, говорила, что фон Крейц совсем не хотела её обидеть. Настя плакала и бормотала, захлёбываясь словами:

- Да вы посмотрите, посмотрите на неё - это же убийца, хладнокровная, злая. Она же никогда не говорит о тех, кого спасла - зато с удовольствием рассказывает как стреляла в людей.

- Настя, ты ошибаешься, это очень тяжёлая профессия, ты знаешь, как врачи по чёрному шутят, например? Вот Елена Вячеславна рассказывала недавно, как в госпитале медсестрой работала - так у них хирург чем более скабрезные анекдоты с утра рассказывал - тем, значит, тяжелее операция...

- Да если б она шутила! - рыдала Настя, - а она же всё это всерьёз, да с такой ухмылочкой...

- Вы уж простите меня, Настенька, что я вас ударила, - говорила Софья Алексеевна, - но это первейшее средство от истерики. Вы не волнуйтесь, всё наладится...

С трудом удалось хоть немного её успокоить.

Они вернулись к остальным. Мари смотрела на Глеба Александровича - и радостно становилось, и тревожно - но она понимала его. Это был его путь, его смысл и невозможно, немыслимо отступить.

Внимания попросила хозяйка дома.

- Дорогие мои! - взволнованно начала она. - Как уже говорила, я собрала вас здесь, чтобы вы могли провести этот день с приятностью, а многие и с пользой, потому что сегодня вы могли завести тут взаимно полезные знакомства.

Однако у меня была ещё одна цель. Вы все замечательно талантливые, мне бы никого не хотелось обидеть, пожалуйста, простите меня, я не могу помочь всем. Но я решила передать 20 тысяч, поделить их. И 15 тысяч из них - доктор, это для ваших исследований.

Раздались аплодисменты, Глеб Александрович встал и поклонился.

- А ещё здесь есть удивительная девушка. Ей трудно пришлось в жизни, но она не утратила своей доброты. Вчера она сказала, что хотела бы помогать другим. 5 тысяч я отдаю Мусе, надеюсь, она найдёт, как их употребить.

Снова аплодисменты. Муся, смущённая и счастливая, поднялась. Елена Вячеславна обняла её.

Затем бразды правления неожиданно перехватила Мила Шульц. Она вышла вперёд и Мари невольно поёжилась. На Миле было бабушкино платье! То самое строгое чёрное платье, которое она не снимая носила последние годы. Да полно, неужто впрямь то самое?

Конечно, нет. То погибло в пожаре вместе с хозяйкой. Просто очень похожее, специально, наверно заказывали. В нём Мила не просто походила на Эмилию Семёновну - пугающе походила.

- Мне много рассказывали про мою бабушку, - сказала Мила, - в том числе какая она была затейница по части придумывать развлечения. Ещё говорят, - она рассмеялась, - что я на неё похожа. Ну вот, я решила тоже придумать игру. Я слыхала, как однажды в Петербурге играли в лабиринт Минотавра. Сегодня мы тоже сыграем в Минотавра.

Наступила тишина.

Принесли большое зеркало и поставили на веранде.

- Минотавр, - сказала Мила, - живёт в Лабиринте. Он не может выйти. Только Тесей может убить Минотавра. Но Тесей и есть Минотавр. Чтобы увидеть в себе Тесея, Минотавр должен увидеть себя в зеркале.

- Минотавр - чудовище. И герой. Сегодня у нас играть будут все. Кто ощущает себя Минотавром - выходите сюда.

Вышли многие. Первой, с усталым и обречённым выражением лица, Мария Шульц.

Мари осталась сидеть. Нет, Минотавром она себя не ощущала.

- Чтобы выйти, - продолжала Мила, - Минотавру-Тесею нужна Ариадна. Никто не может выйти из лабиринта без неё. Кто ощущает себя Ариадной, в ком есть этот свет - выходите.

Но и Ариадной Мари себя ощутить не могла. Она опять осталась сидеть. Что же, думала она, мне нет места в этой истории?

Когда все Ариадны вышли вперёд, Мила объявила:

- Все остальные, кто не видит в себе ни Минотавра, ни Ариадны, будут коллективным царём Миносом.

И оставшиеся поднялись. Им раздали полоски бумаги с репликами и объяснили, что делать. Затем каждый Минотавр подходил к зеркалу - и у лба его держали окровавленные рога. Мари не слышно было, что там происходило. Затем, когда он примирялся со своим отражением, к нему подходила Ариадна и за руку выводила прочь. Когда все Минотавры были выведены, они все вместе подошли к Миносу.

И Минос заговорил. Он говорил разными голосами - но всё же одним - и это был голос Любви.

- Я твой отец. Ты мой сын. Когда-то я отказался от тебя, изгнал тебя прочь. Теперь я признаю тебя. Я принимаю тебя. Я люблю тебя.

И это было так просто - и почему-то так страшно, глубоко и прекрасно, что Мари плакала. И многие плакали.

И Минос принял Тесея как сына. И на этом вечер кончился и наступила ночь.

НОЧЬ - и что было потом.

И потом было время Великого Выбора.

Не стало веранды, не стало дома четы Боск, не стало Парижа и приёма.

Все мы стояли посреди ночной тьмы на Вокзале Безвременья.

- Теперь, - произнесла высокая тёмная фигура, - настало время каждому из вас сделать выбор. Перед вами четыре пути, четыре страны. Выслушайте же их - и выбирайте.

Вперёд выступил внушительный импозантный мужчина в новеньком чёрном костюме и чёрной широкополой шляпе. Он ослепительно улыбался и казалось, что улыбается даже его курчавая чёрная борода.

- Сейчас вы тонете, груз прошлого тянет вас ко дну. Чтобы выбраться из трясины, необходимо сбросить всё лишнее. Я в вижу в вас талант и силу не просто выплыть, но взлететь над болотом, взмыть в небо, к звездам! Нужно лишь отбросить прошлое и выбрать будущее!

Я - Америка. In Dream We Trust! Таков наш девиз! Мы верим в мечту! Выбери мечту и ты, и тогда своим талантом и упорным трудом ты сможешь построить прекрасное будущее в своей новой родине! А старая... это - прошлое, что тянет тебя ко дну. Отбрось этот балласт и всплывай, лети в будущее, лети в мечту!

Вперёд резко шагнул худощавый мужчина в длинной шинели, с необыкновенным лицом, на котором не было отпечатка времени - такие лица бывают на иконах. У него были отчаянные безнадёжные глаза.

- У вас отняли Родину, - жёстко сказал он, - но не все опустили руки и потеряли надежду вернуть её. Я зову вас, неравнодушных, кто готов бороться и отстоять свою Родину с оружием в руках. Я - национал-социалистическая Германия, идите ко мне, и вместе мы отвоюем её. Вы можете, вы должны силой вернуть себе то, что принадлежит вам. Завтрашний день - ваш!

Вперёд легко выпорхнула молодая женщина в свободном платье, красивая и чуть легкомысленная. Светлые волосы её ниспадали вьющимися прядями.

- Я - ваша Родина, - сказала она. - Я ушла сюда вместе с вами, я менялась вместе с вами, страдала и умирала с вами и не оставила вас, потому что я внутри вас. Я была вашей Россией, я - ваша Франция. Оставайтесь со мной!

Вперёд неспеша вышел высокий статный мужчина в светлом костюме. На его породистом лице лежало мягкое, почти нежное выражение. Он обвёл собравшихся взглядом и негромко сказал:

- Я люблю вас.

У Мари перехватило горло, так это было сказано.

Он продолжал:

- Вы все мои дети, и я желаю вам счастья. Хотя теперь вы вдали от меня, я продолжаю помнить о вас и беспокоиться за вас.

Одни предлагают вам месть, будто она может что-то изменить, другие - славу и богатство, будто это может заполнить пустоту в душе, третья же льстится к вам, утверждая в гордыне, что станет вам новой Родиной - словно отчизну можно сменить как порвавшиеся перчатки.

Мне хотелось бы обнять каждого из вас, накормить и обогреть, но мои руки пусты, одежды сожжены и закрома разграблены. Мне нечего дать вам - я сама нуждаюсь в вас. Ибо я тяжело больна, тяжелее, чем когда-либо в истории. Вы на перепутье. Решайте.

Те, кто любит меня - за мной.

И каждый сделал свой выбор. Для кого-то он был труден, для кого-то - очевиден, а кого-то просто захватили события, не оставляя выбора.

И многие прозревали всю свою жизнь в этот миг, словно бы проживая её.

Мари уезжала в Нью-Йорк.

Она ехала не за мечтой, не за деньгами, не за новой родиной - просто к мужчине, которого любила двадцать лет.

P.S.

Я не знаю, что стало с Машей Рудневой дальше. Говорят, что фамилия её теперь Руднева-Леманская, у неё двое детей и активная творческая и общественная жизнь. Впрочем, не знаю, можно ли верить слухам...

Костя погиб через год, в 35-м.

* * * * * * * * * * *

Письмо Мари - Лизе

7 октября 1934,

Тихий океан

Милая Лиза!

Пишу тебе, сидя на палубе парохода, увозящего меня навсегда из Франции. Навсегда - опасное слово, но сейчас мне не страшно. Я, Лиза, кажется разучилась бояться за эти годы. Куда я еду? В Нью-Йорк. Очень ясно вижу сейчас твоё лицо и недоумение, на нём отражённое. Ты верно думаешь, что же мне там понадобилось? А я еду к Николаю. Да, к моему Николеньке - и не знаю, что считать большим чудом - что он нашёлся через столько лет или что всё это до сих пор имеет для нас обоих значение. Мне передали письмо оттуда - и даже по нему я вижу, насколько он и остался прежним, и переменился. Что ж, я ведь тоже переменилась. Полагаю, нам придётся заново узнавать друг друга. И это хорошо. Нельзя вернуться в прошлое, но нельзя и забыть его. Остаётся, куда бы ни закинула судьба, всякий раз брать с собой всё дорогое, что живо в сердце.

Меня спрашивали, что я буду делать в Америке. Что ж - то, что умею, конечно. Я рисую, пишу стихи и фотографирую. Всё это можно делать где угодно.

Мне почему-то очень спокойно, может быть потому, что вокруг, куда ни глянь, водная гладь.

Пароход - идеальная метафора перемен. Прошлое исчезло за горизонтом, будущее скрыто там же, настоящее зыбко как качаемая волной палуба - и только вода внизу и туман вокруг. Но мне тепло в этой зыбкости, ведь меня греет мысль о нашей встрече.

А ещё я нашла брата. Представляешь, Константин жив и мы встретились с ним недавно в Париже, на приёме у любезной Елены Вячеславовны. Я до сих пор не могу до конца привыкнуть к этой мысли - однако радость моя не полна, потому что Костя стал совсем другим - и это бы не беда, но глаза его смотрят во мрак. И нет у меня ничего, чтобы мрак этот разогнать.

Бессилие это, тем не менее, не может обесценить счастье видеть его живым.

Мы осколки общего прошлого и всех нас било как море катает и бьёт всё, что попадает к нему в лапы - кусочки, обломки, ракушки, мелкие камушки. Кого-то обкатывает, кого-то обламывает... И всё-таки как бы ни катало - а родства это не отменяет.

Знаешь, Лиза, на общем фоне своих друзей и знакомых я вижу очень ясно, что в целом судьба была ко мне милостива. Мне не пришлось воочию увидеть ужасов революции и этой непостижимой России после... Да и в эмиграции в самые тяжёлые моменты я подошла только к краю - не шагнула за него. Да, я осталась совсем одна, да, жить было не на что - но повезло ведь с работой, выжила как-то.

Конечно, когда мы уезжали с мужем в Феодосию, мне в голову не приходило, что я никогда больше не увижу ни Петербурга, ни отца, ни нашего дома, ни многих друзей... Что пройдёт 18 лет, прежде, чем снова встречусь я с братом - и с Николаем.

И вот теперь я увижу его. Дорогая Лиза, пожелай мне удачи.

Твоя - Мари.

* * * * * * * * * * *

МОЛИТВА

Светлый, Господи! Славься! Чуден мир Твой,

ясен лик. Без оглядки - благодарю.

Напоённый до края душистой миртой

день поющий - к весеннему алтарю.

В воскресенье ребёнка - верхом на пони.

Друга давнего - в дом, нараспашку дверь.

Отошедших с миром - Тебе в ладони.

Если можно: куда же меня - теперь?

Не ропщу - мне ли дерзкое молвить слово!

В день труднейший ведома твоей рукой,

я и горькую долю принять готова -

а свобода - вот так - мне дана впервой.

Не могла и представить - легко и вольно -

не надеясь любила, едва дыша,

и не знала сама, как мне было больно,

как была несвободна моя душа!

А теперь... Ах, разлука пускай, тревога -

но любить - и услышать в ответ: "Люблю" -

разве это возможно, не слишком много?

Боже, Господи! Благодарю!

* * * * * * * * * * *

Письма и фотографии

Два кольца

Далее: Игровое. Эпилог

Назад к странице игры