***

***

Там, где кончаются свет и тени,

там, где уткнутся в песок колени,

там, где вода и суха и гОрька,

там, где на сердце от стужи корка -

холодно щурится у огня

тёмная сторона меня.

Речи её будут злы и грубы,

ненависть ей искажает губы.

Скомкать, сломать; угли, пепел, копоть -

нечего ей ни терять, ни помнить.

Смеркнут огни, время веки тронет -

но позовёт, поведёт, погонит...

Там, где встречаются отраженья,

наземь изникну в изнеможенье.

Впустят не всех, не с пустой рукою -

чем заплатить? - я прошла тропою.

Что ж, принимай как оплату имя.

Всё. Пустота, я твоя отныне.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Страница дневника:

9 октября 1916,

Петербург

Мы стояли на набережной Васильевского, напротив Адмиралтейства. Мы впервые виделись с братом после болезни и он явно не знал, как со мной говорить. Я и сама понимала, что мало напоминаю прежнюю Машеньку.

Костя переступил с ноги на ногу и спросил:

- Как поживает твой возлюбленный супруг?

Я ощущала холод и пустоту. После болезни мне всё время было холодно. Подняла на брата глаза, сухо уточнила:

- Возлюбленый - или супруг?

Костя приподнял бровь.

- Даже так?

- Даже так. - И помолчав, добавила: - А если б не Лёшка - было бы это у меня в единственном экземпляре.

Помолчали.

- Ну а ты как? - спросила я наконец, с усилием выныривая из безразличия.

- Да вот, женился, - неловко сказал Костя.

- Помню-помню, не настолько у меня всё плохо ещё. Напомни только, как супругу звать?

- Катенька, - сказал Костя и лицо его осветилось мягким светом.

Словно что-то внутри меня оттаяло. Я обняла брата.

- Господи, до чего же я за тебя рада, Коська! Передавай мои поклоны жене. Не буду её пугать своим видом. Мы теперь в Феодосию едем, мне, видишь, скверно, врач сказал непременно морской климат нужен. Вернёмся - тогда уж приеду в гости.

- Давай, сестрёнка, лечись. Будем ждать.

Больше мы на этой земле не виделись.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Письмо. Мари - Николаю

2 февраля, 1917,

Феодосия

Здравствуй, Николенька!

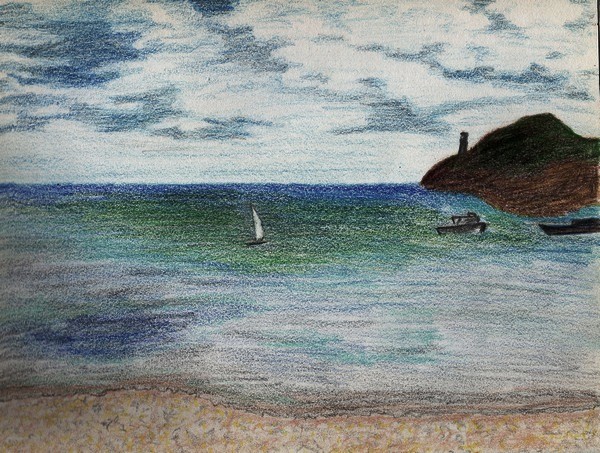

Спасибо тебе за письмо и цветы, они сохранились чудно. И как приятно было получить их сегодня, хмурым холодным утром! Каждый мой день здесь начинается с прогулки на почту - иначе, боюсь, я не гуляла бы вовсе. Хотя силы понемногу возвращаются, становится легче дышать и двигаться. Хожу к морю, его изменчивость завораживает. Перебираю камни и ракушечный песок. Один раз даже пыталась нарисовать - зря, впрочем. Ничего не хочется.

Немного тревожусь за брата, он что-то не пишет - а впрочем, у него сейчас самый расцвет счастья семейного, ему не до меня - и это прекрасно! Так радостно знать, что он наконец счастлив.

Когда я вернусь, то же можно будет сказать и про нас. Ещё бы сил немножко... Проклинаю свою нерешительность. Не надо мне было ехать сюда - без тебя. И нечестно по отношению к Александру. Но сейчас я бы просто не вынесла объяснений с ним и с отцом (не знаю, как сказать отцу, но тут, признаться, сильно рассчитываю на помощь Кости), сам развод и неизбежный скандал. Теперь я почти жду этого.

Здесь очень спокойно, жизнь куда тише и медленней Петербургской. Знаешь, в детстве я думала, что "Феодосия" - это название страны, а не города. Ну правда же: Австрия, Франция, Швейцария, Португалия, Феодосия...

И до сих пор мне кажется иногда, что это в самом деле страна - только очень маленькая и древняя. Время здесь лежит слоями - тоже древнее, слежавшееся время, века и тысячелетья. Кажется, его можно резать так же, как здесь режут ракушечник, чтобы строить из него дома. И сами дома тут лепятся один к другому самым невероятным образом, словно ничуть не заботясь о соответствии.

Пожалуйста, береги себя.

Я люблю тебя. Ты жизнь и радость моя.

Мари.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Письмо. Мари - Константину

(недошедшее)

30 апреля, 1917,

Константинополь

Здравствуй, брат!

Милый, милый Костя!

Получил ли ты два моих письма? Если и да, то ответы твои затерялись в пути. Ну да надеюсь на это - третий раз, говорят, волшебный.

Волнуюсь за тебя и Катеньку - как и где вы в этой безумной круговерти? Когда всё началось, мне и в голову не могло придти, что это так надолго - Александр уверял, что надо переждать пару месяцев пока беспорядки кончатся - но вот уж и третий идёт, а дело, кажется, только набирает обороты.

Чувствую себя странно - так, словно мне одновременно очень повезло оказаться в стороне от страшных событий - и вместе с тем я сбежала, бросив вас всех. В сущности, так и есть, и то и другое верно.

Хотя и неясно, какая от меня сейчас хоть где-нибудь может быть польза и даже был ли у меня хоть какой-то выбор. Это ужасно стыдно, но то отсутствие воли и невозможность хоть что-то решать, которое впервые ощутила я на похоронах Алексея, а потом когда мне сказали, что ребёнок умер - оно так и осталось во мне, я никак не могу ощутить, что хоть что-то ещё в моих руках.

Да, я дурная женщина и скверная жена - но всё-таки я спрошу: не видел ли ты Николая Леманского, не знаешь ли, что он и где? Конечно, вы не служили вместе - но мало ли что может быть в этой неразберихе!

Только он один ещё не даёт мне окончательно погрузиться в ощущение призрачности всего происходящего вокруг - с миром и со мной.

Мне безумно стыдно перед мужем, он не сделал мне ничего плохого, напротив - очень заботится обо мне. И всё же когда мы вернёмся в Россию, я подам на развод. Следовало бы сделать это раньше, но не нашла в себе сил сказать Александру. Я всё ещё ощущаю себя безвольной марионеткой - не от того, что он манипулирует мной, но от того, что собственных сил нет вовсе.

Константинополь - отвратительный город, ничего более отталкивающего не видала. Душный, пыльный, крикливый, болезненно контрастный. Конечно, он красив, но даже сама красота его настолько чужда мне, что не только не радует, но угнетает сердце.

Эти ровные стены, высветленные солнцем до потери ощущения реальности плоскости, эти минареты его мечетей, с их шпилями, словно когти, царапающие небо! - кажется, так и скребут его, алчные и недобрые. Мне плохо от здешнего воздуха, которым трудно дышать, от бесконечных запахов моря, гнили и пряностей, от здешней речи, которая режет слух. Местные жители мне тоже не нравятся - и это стыдно, в конце концов - это ведь их город, а мне здесь всё не по нраву, будто меня сюда уговаривали приехать!

Впрочем, здоровье моё тоже от здешнего климата не в восторге, стало сильно хуже, пошёл то ли рецидив, то ли осложнение - не знаю, с врачом говорил Александр, а он, кажется, не хочет меня расстраивать. Здесь я стала ужасно капризная, никогда такой не была - и врач-то не вызывает доверия. Очень он себе на уме. Невольно вспоминаю я Глеба Александровича, у которого осенью лежала в Обухвинской - он никогда не таил, что со мной происходит и самые дурные новости сообщал открыто и с сочувствием - и от того их принять было легче.

Словом, ненавижу Константинополь! И очень рада буду расстаться с ним навсегда - через пару недель, пока не началась самая жара, уезжаем в Париж. Надеюсь, там станет лучше. Скорее бы лето, вернуться домой наконец! Я почти полгода уже не была в Петербурге и страшно скучаю, хотя, конечно, мне и страшно того, что творится там.

Пожалуйста, береги себя, мой хороший! Ты единственный, кто у меня остался из всей семьи. Да, не знаешь ты, всё ли в порядке с дядюшкой? Вот, надо бы ему написать тоже, а то болезнь болезнью, но я совсем разленилась, нехорошо.

Обнимаю, искренне преданная сестра твоя - Мария.

P.S. Да, не отвечай мне сюда, пиши сразу в Париж, на главпочтамт.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

***

"На веки вечные. Отныне.

Иди, скитаясь по земле".

За что тебя - приговорили

на веки вечные ко мне?

Мои слова сплелись с твоими,

как руки в нежности одной.

За что меня - вознаградили

на веки вечные - тобой?

Соблазн - осеннею порою

поддаться сладостной волшбе,

уйти в туман. Но что я стою,

когда не помню о тебе?

Когда пристойно и по плану,

и всё быстрей скользят года -

кто мне ответит, чем я стану,

что мне останется тогда?

Мы дальше, дальше. Что в итоге?

Наш путь и счастлив, и нелеп.

Всё крепче связаны дороги

по воле Мастера Судеб.

И что бы ни было, отныне

я предрекаю свой исход:

твоё шепну с улыбкой имя,

пересекая Лету вброд.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Цепочки случайных встреч...

Парижский дневник.

20 декабря 1919,

Париж

Разбирала бумаги Александра и свои, нашла старый дневник. Удивительно, сколько всего умудрились привезти мы с собой.

Не знаю, что написать сюда теперь, у меня же ничего не происходит. Каждый день хожу в своё кафе, принимаю заказы, приношу, уношу, вытираю столы. Когда выходные - гуляю по городу. Вечерами читаю, в основном старое и по-русски. Всё как-то похоже.

Прежде всегда что-то происходило, о чём-то я думала - а теперь и думать как будто не о чем. Собралась вот наконец разобрать вещи мужа, выбросить лишнее - думаю о нём, но даже эти мысли идут медленно и отстранённо. Странно - я собиралась уйти от этого хорошего, но чужого мне мужчины - а вышло так, что он остался последним близким мне человеком в чужом пустом мире. Никого не осталось - и на письма не приходит ответов.

26 декабря 1919,

Париж

Нашла - вот диво! - старый блокнот Ариадны, который она как-то оставила у нас, да всё не свелось отдать - уезжая, нечаянно упаковала со своими бумагами. Пролистала блокнот - нашла тот её ужасающий бессмертный шедевр про вампирский нож. Бедная Ариадна, Настенька! Где-то она теперь! Где Митька со своими вечными шахматами и своей волоокой Лизой?

Настя почему-то всегда считала меня больше союзницей в вопросе стихов - хотя я, кажется, никогда не подавала ей для этого повода, стихов её ни разу не похвалила, хотя, правда, и не ругала, мне было жаль её.

Интересно, осталась ли она там, в России и что она пишет теперь? Я совсем не пишу стихов. И не рисую тоже, глухая ватная тишина в голове.

В городе сейчас тоже тишина мёртвая, всё замерло - вчера ведь праздновали Рождество, кутёж и гам до самого утра стоял невообразимый, а сегодня все спят наконец.

Вчера я пошла в церковь - и стояла будто чужая, ничто во мне не откликнулось навстречу светлому празднику, будто и пение, и живые свечи отклонялись от меня, огибали стороной. Стояла и вспоминала родных умерших. А прежде всегда день этот был особенным. Что со мной? Почему я перестала слышать и чувствовать?

17 июля 1922,

Париж

Два дня назад случилось событие, перевернувшее меня саму, мои представления об искусстве вообще, а так же киноискусстве и графике.

У меня был выходной и я гуляла по городу, по обыкновению выбирая для подобия развлечения какой-нибудь новый маршрут.

Был пасмурный тёплый день, густой запах листвы смешивался с запахами крепкого кофе, корицы и свежей сдобы, доносившихся из кофеен, а я шла как обычно - ни на что не надеясь и ничего не ожидая, и думала о том, что сегодня 15 июля, маковка лета, та черта, что делит его на две календарные, хотя и не равные части (ведь не может же начало и цветение быть равным вызреванию и концу). Но для меня пересечение этой черты не сулило ничего нового или радостного, душа моя так же мертва как и прежде и даже весна не будоражит уже в ней надежды.

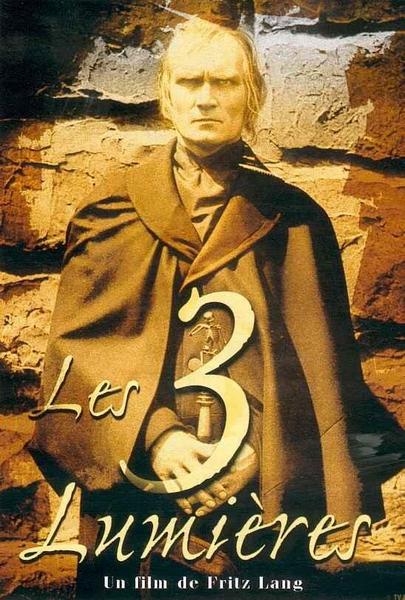

Я шла по бульвару, мимо кинотеатра - и внимание моё привлекла афиша. Я прочитала название фильма - "Les trois lumieres" - "Три света". Пожала плечами и почти уже сделала следующий шаг, как увидела вдруг в самом углу мелким шрифтом оригинальное немецкое название - "Der mude Tod" - "Усталый Смерть". И что-то во мне вздрогнуло и я поняла, что пропала. Сочетание этих слов так соответствовало внутреннему моему состоянию - я ощущала себя усталой и мёртвой - и такой необратимостью веяло от них, что я решила: это судьба. И как зачарованная зашла в кинотеатр.

Мне повезло, до сеанса оставалось минут 40 - и я сидела в полутьме и прохладе за столиком у окна, пила кофе и ни о чём не думала. Мне стало спокойно отчего-то. Какая-то часть меня верила, что я не уйду отсюда, что название не лжёт и я умру во время сеанса. Меня это не страшило, жизнь моя давно не имела смысла, и прервать её мешало только воспитание, строго запрещавшее поддаваться жизненным трудностям, да остатки религиозного чувства, теплившегося внутри слабым чувством благодарности Всевышнему за жизнь - Дар, которым я не сумела с толком воспользоваться, но в этом ведь нет вины дарителя.

Вчера была премьера, но и сегодня зал был почти полон - и всё же мне казалось, что я сижу в одиночестве. Возможно, я просто слишком привыкла быть в одиночестве - хотя конечно, на работе всегда многолюдно, но это ведь о другом.

Фильм начался. Он увлёк меня сразу, с первых же кадров, даже ещё до того - с первых тактов музыки, исполняемой тапёром с большим чувством, с первых букв текста. Тексты были удивительно красивы и продуманы (и, видимо, хорошо переведены), причём хотя часто довольно длинны, время, необходимое для прочтения их, отмерено безупречно.

Вообще безупречно было здесь всё - сюжет, то и дело сворачивавший в неожиданную сторону, подбор актёров - что ни лицо, то выразительнейший образ, их превосходная игра, даже само построение кадра, лаконичное и художественно выстроенное. Весь фильм напоминал превосходную гравюру. Казалось, каждый кадр можно было остановить - и получилась бы законченная картина.

Это был невероятный синтез искусств. Не меньше потрясла меня и этическая составляющая. Проблема судьбы, морали и выбора ставилась тут необычно и с непривычного ракурса.

Фильм кончился. Оглушённая, я вышла на улицу - и не узнала её. Всё вокруг было иное - потому что иной стала я сама. За те полтора часа, что шёл фильм, всё во мне перевернулось, зашевелилось и ожило. Это было очень больно, никогда бы не подумала, что быть живой так больно.

Но одновременно это дало мне силы посмотреть на свою жизнь и ужаснуться тому, во что она превратилась. И задуматься, что делать дальше.

Несколько лет я жила в Париже и он был для меня городом-призраком - а на самом деле сама я была призраком, тенью самой себя. И вот Ланг своим фильмом, как обратным прожектором, высветил меня в реальность, в жизнь, в свет. Я понятия не имела, что стану делать теперь, как жить.

Одно стало понятно: так продолжаться не может, что-то должно измениться.

Афиши и кадры фильма "Усталый смерть"

4 сентября 1922,

Париж

Жизнь перевернулась, стронулась с места и понеслась куда-то сломя голову. Ничего не понимаю - и неважно! Главное то, что я наконец чувствую себя живой, впервые за долгое время. Забавно - это сказывается во всём, даже в такой мелкой смешной детали: мне стали давать куда больше чаевых, чем прежде.

Тогда, после фильма Ланга, образы его настолько плотно крутились в моей голове и так настойчиво лезли в глаза, что я пошла и купила пастель - и стала рисовать, впервые за шесть лет. Никогда ещё не рисовала так странно - геометрия и аллюзии, почти символизм, совсем не то, что когда-либо всерьёз мне нравилось! Но в этом была своя красота и она не вполне отпустила меня и сейчас. Мне стало всё равно, умею ли я или нет - просто брала и рисовала.

И стихи тоже проснулись и рванулись наружу, словно желая взять реванш за годы молчания.

Иногда после смены я сижу в нашем кафе и делаю наброски, как когда-то раньше. И словно видения проносятся мимо меня и встают у плеча. Я вижу маменьку, пьющую утренний кофе, усатого феодосийского продавца мороженого, или вдруг Митьку, упрямо вертящего в пальцах пешку. И на меня снисходит покой, как будто место моё сейчас именно здесь, за этим столиком, с этими карандашами.

11 апреля 1924,

Париж

Сегодня в кафе пришёл человек, при виде которого во мне что-то стронулось - потому что человек этот был из той, прошлой жизни. Доктор Ивашенцев, у которого я лежала в больнице перед отъездом, с пневмонией.

Он сел за столик, смотрел куда-то внутрь, и когда я подошла, привычно заказал кофе без сахара.

- Вам сливки подать, Глеб Александрович? - по-русски спросила я, улыбаясь.

Он поднял голову - не удивившись, а так, словно просто задумался. Наверное, ему чаще моего приходилось видеть соотечественников. Я не ожидала, что он узнает меня - но узнал.

- Маша, давно вы здесь?

- Давно. Вот видите, как судьба играет - прежде я у вас лежала, а теперь вы у меня сидите. Так что, сливки?

- Да, принесите, пожалуйста.

Мы поговорили немного, почти ни о чём. Он хорошо улыбается, очень по-доброму. И во многом похож на себя прежнего - только задумчив до оцепенения и видно, что устаёт страшно. Работает здесь в больнице - не то, что прежде, конечно, но всё таки. Было бы непростительно жаль совсем не использовать такие знания и навыки.

Встреча эта оставила тёплое чувство - а ещё она была как знак того, что жизнь пошла в правильном направлении.

5 июля 1924,

Париж

Олимпиада в Париже! Весь город кипит - сегодня прошло торжественное открытие восьмых олимпийских игр. Их открывал Гастон Думерг в присутствии принца Уэльского и других почётных гостей - и все только об этом и говорят. Город праздничный и нарядный и хочется танцевать. Недавно я познакомилась с одним французом, мы с ним ходили смотреть празднества. Некто Поль Верье, приятный и славный, только пытается произвести впечатление довольно забавным способом - например, узнав, что я русская, начал рассказывать мне, как он ценит русское искусство. Хотел сделать приятно. Не считаю себя знатоком, но даже мне видно, как мало он в этом смыслит. Зато хорошо знает Париж и показывал мне такие местечки, мимо которых я сама тысячу лет ходила бы и не узнала.

Похоже, он вознамерился за мной ухаживать. Приятно, но вряд ли что путное выйдет, я вжилась в этот город и мне хорошо здесь, но не могу стать вполне местной и так же не чувствую сущности исконных его обитателей. Да и не складывается у меня с личной жизнью, судьба, наверно, такая.

17 июля 1924,

Париж

Сегодня была удивительная встреча. Мой новый знакомый, Поль, пригласил меня на скачки. Всегда была равнодушна к азартным играм и хотела уже отказаться - да вдруг подумала: когда меня последний раз приглашали куда-то? И пошла.

Места оказались отличные, вид самый выигрышный, это даже несведущей мне очевидно. Стали садиться, когда дама, садящаяся справа, спросила, глядя в билет:

- Простите, вы уверены, что это ваше место?

Я была уверена, но когда посмотрела даме в лицо, мне стало жарко от узнавания: никто иной как госпожа Новицкая!

- Софья Алексеевна!

- Боже мой, Машенька! Бонжур, месье! - поздоровалась она с Полем.

Признаться, я оказалась куда менее учтивой, и моё объяснение, что встретила давнюю знакомую было крайне смятым и сбивчивым. Счастье видеть любезную Софью Алексеевну, которую я почитала себе почти что тётушкой, совершенно вытеснило из моей головы парижского знакомого.

- Давно ли вы в Париже?

- Да вот не очень...

- А я с 18-го.

- Как ваш супруг?

- Умер от тифа в первый год здесь.

- Ох, Машенька!

- Это было давно. А вы всё так же любите скачки?

- Да! С деньгами не очень, но раз в полгода я покупаю билет на самые лучшие места!

- А вы где сейчас?

- О, мне повезло необычайно, друзья определили меня в издательство Поволоцкого! Работаю со словом, я всегда это любила. Такая отрада посреди всего этого французского...

- А вам, Софья Алексеевна, сны на русском снятся?

- Да, конечно! - воскликнула она с горячностью.- Только на русском!

Мы посмеялись.

- Про Константина моего ничего не слышали?

Лицо её стало виновато-сочувственным.

- Не слыхала, к сожалению.

Я всё-таки спросила ещё:

- Может быть вы помните, такого - Николай Леманский, часто бывал у нас? Про него ничего не слышали?

- Припоминаю, но не очень хорошо. Нет, про него не знаю.

Я кивнула и заговорила о другом, о друзьях и знакомых, о старых временах и новых порядках. Мы никак не могли наговориться в тот вечер. Поль косился на нас как на сумасшедших и молчал. Больше он никуда меня не приглашал.

Встреча эта радовала и будоражила. Более того, Новицкая говорила, что очень много наших теперь в Париже. Надежды мои воспряли с новой силой. Впервые за много лет я ощутила себя не одинокой. И до чего же хорошо было видеть знакомые выражения лица, слышать знакомые интонации - и узнавать, узнавать!..

О, как Софья Алексеевна горячо говорила про язык, как почти возмутилась вопросом, по-русски ли снятся ей сны!

Я многим потом задавала этот волновавший меня вопрос. После смерти мужа все эти годы здесь мне не с кем было говорить по-русски - но думала я на родном языке и много читала на нём. И, хотя очень редко, иногда всё же писались стихи.

Но мне снился кошмар. Как будто я иду по Петербургу - и смутно ощущаю какую-то неправильность. И вот я выхожу на набережную и встречаю кого-то очень знакомого - проснувшись, я никогда не могла как следует вспомнить, кого именно. Черты менялись изо сна в сон, но общее оставалось размытым и неясным. И вот этот кто-то со мной здоровается, очень неразборчиво, а я смутившись тем, что не разобрала его слов, сама начинаю говорить много и быстро - и вдруг с ужасом осознаю, что ни слова не понимаю из того, что сама говорю. Собеседник мой отвечает - и тут, наконец, меня осеняет: мы оба говорим на французском - только я вдруг не знаю этого языка! До меня доходит наконец, в чём неправильность: вместо львов на набережной смеются горгульи. Я пытаюсь заговорить по-русски - и не могу! Мне становится страшно, я кричу - но крик застревает в горле и я просыпаюсь, задыхаясь, вся в поту.

Сон этот снился не часто - иногда, но он повторялся, с незначительными вариациями. Я почему-то очень боялась увидеть Николеньку в этом сне. Но Николенька снился мне молча - всегда молча, потому я решила в конце концов, что он, наверное, умер - и спрашивала о нём без особой надежды. Впрочем, даже весть о смерти - некоторая определённость, дополнительный кусочек памяти, который можно положить возле прочих.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Письмо. Мари - Лизе

2 ноября 1924,

Париж

Здравствуй, дорогая Лизонька!

Я чрезвычайно рада была найти тебя через столько лет - спасибо, что прислала весточку.

Никак не могу поверить, что читаю эти строки, написанные тобой - но это точно твой почерк, твоя милая торопливость теснящихся завитков.

Ты не представляешь, какая отрада мне прикоснуться к кому-то дорогому из прежней жизни! Я ведь здесь совсем одна, не смотря на знакомых, которых, впрочем, не так уж много. Первые четыре года в Париже прошли вообще в одиночестве, сейчас всё стало гораздо лучше. Я долго жила как во сне, ни с кем практически не общаясь (если не считать, конечно, посетителей нашего кафе), а когда очнулась - обнаружила внезапно, что теперь, после революции, в Париже очень много русских. Как по-разному вспоминают здесь Россию! - и уж вовсе расходятся в оценках и описаниях Союза, этого местного монстра. А давно ли ты последний раз была дома, Лизонька? Случалось ли тебе видеть Россию после 17?

Не слышала ли ты что-нибудь про Константина? Брат единственный человек, про кого я надеюсь ещё узнать что-нибудь. Ещё про Ивана Алексеевича - про него я слышала, но слухи зыбкие, ненадёжные. Однако он всё же как будто жив.

Мы так стремительно потерялись тогда, после твоего, а затем и моего замужества! Вы с мужем до сих пор колесите или всё же остановились в итоге где-то на одном месте? Теперь, когда у вас дети, ездить, наверное, стало куда затруднительнее? До чего же радостно знать, что у кого-то всё хорошо! Что где-то там далеко у тебя есть дом, тепло, муж и дети. Ведь столько семей разбило это страшное время.

Ты недоумеваешь, как могла я выйти замуж за Александра, когда так любила другого - видимо письмо, что я писала тебе на Майорку, не дошло - а вскоре и мне стало не до писем. Так нас и раскидало по свету.

Что ж, напишу ещё раз - теперь, по прошествии стольких лет, это куда легче и проще. Даже кажется, что всё это было не со мной.

Если совсем коротко - это вышло по глупости. Хотя тогда казалось мне чуть ли не решением мудрым и взвешенным.

Было так: в июле Александр сделал предложение и, видя моё замешательство, настоял, чтобы я не давала ответа сразу, а подумала. Я собиралась отказать - но тут вмешался Алексей. Вмешался словом и, что хуже (и чего я, конечно, не знала тогда) делом.

Он уверил меня в том, что Николай играет моей увлечённостью, более того, что я теряю себя в этой влюблённости и должна выбирать между нею и мыслью творческой.

Тебе это странно читать, наверно... Меня всегда поражала твоя сила воли, то, как ты умела не поддаваться влиянию. Я другая, я слабее и, наверно, хуже тебя. Но пойми, Алекс всегда, всю жизнь мою руководил мною как в играх, так и в делах серьёзных, он с детства стал кумиром моим - и умел быть убедительным.

Я решилась прекратить все отношения с Николаем - но хотела непременно говорить с ним сама, на следующий же день. Брат соглашался с этим, хотя и видно было, что без охоты. Думаю, что если бы состоялось то объяснение, всё обернулось бы иначе. Однако Алексей сказал, что Леманского нет нынче в городе и, чтобы развеять, повёз меня в Царское село. У меня душа не лежала веселиться, но мне не хотелось показать брату, как мне скверно. Мы неосторожно задержались там, пришлось переночевать в гостинице. Вернулись на следующий день довольно поздно. Я написала Николаю, что хочу видеть его, но ни в тот день, ни на следующий он не появился. Приехав к нему сама, я узнала, что он в отъезде.

...А потом началась война. Это был какой-то ужас, все словно посходили с ума.

Когда я узнала, что Леманский вернулся и ушёл на фронт - даже не попрощавшись! - то оскорбилась и решила, что брат был прав, этому человеку не было до меня дела. (Я же не знала тогда, что они виделись и что брат говорил, будто я уехала, и взял письмо для меня.)

Сильно потом я догадалась, что дело было вообще не во мне - он испытывал к нему глубокую неприязнь, причин которой я не знаю, да и ни к чему было доискиваться - разве это важно теперь!..

К зиме Александр спросил, какой будет мой ответ. Мне было всё равно, семейство моё всё было за - и я согласилась, решив, раз любовь оказалась такой обманчивой, руководствоваться иными соображениями.

Ошибочность этого решения стала очевидной в первый же год - но дело было сделано. К тому же Николай был далеко, знать о себе не давал (конечно, он же писал на родительский адрес) и обида цепко держала меня.

С мужем мы жили хорошо, но очень светски, очень отдельно - при ближайшем рассмотрении оказалось, что любезность его не сменяется душевной теплотой, какой обычно отличаются родные друг другу люди. Меня он любил и ценил - как красивую вещь и приятного собеседника - и только. Он был любезен, приятен и заботлив, с ним было удобно жить рядом - но не тепло.

Это было плохое время. Я ощущала себя ужасно ненужной, жалела, что вышла замуж за Александра и не могла простить Николая. Гордость и тоска раздирали меня на части. Я стала рисовать как сумасшедшая, в одном этом находя счастье - странное и мучительное, потому что рисовалось тоже мучительно-ломаное, резкое.

Однако вскоре я заметила, что муж неявно, однако настойчиво противодействует моему увлечению - казалось, стоит мне взяться за карандаш или кисть, как тут же находились у него неотложные дела и мероприятия, в которых я непременно должна была участвовать.

Потом я получила таки письмо от Николеньки. Он пришёл в ярость, узнав о моей свадьбе. Письмо полно было такого негодования и страсти, что удивительно, как оно не вспыхнуло у меня в руках. Я даже не предполагала в нём такой силы чувства, будь то любовь, гнев или ревность. Отчаяние охватило меня.

Позже когда он вернулся, мы стали любовниками. По сей день не имею представления, знал ли (или хотя бы догадывался) Александр?

Чем бы всё кончилось, если б судьба не завертела всё сумасшедшей воронкой? - разводом, конечно, и неизбежно связанным с ним скандалом.

Тогда же я перестала разговаривать с братом, узнав о его роли в этой истории. Зато внезапно сблизилась с Константином, как раз тогда воротившимся.

Алексей из себя выходил, пытаясь добиться, в чём дело, но я не сказала ему с тех пор ни слова, слишком сильно было обрушенное доверие.

А потом он умер. Глупо и очень в его духе - был убит на дуэли.

Это был ошеломительный удар. Да, несмотря на отчуждение.

За полгода до того скончалась матушка - и право же, хоть это грешно так говорить, её смерть я перенесла куда легче.

Ты знаешь, когда он умер, я сначала долго не могла поверить, когда хоронили - не плакала, во мне даже боли не было, одно холодное недоумение. А он лежал в гробу такой красивый, гораздо красивее, чем при жизни - словно не настоящий, словно это не он.

Знаешь, я ведь тогда поссорилась с мужем. Я ждала ребёнка и он не хотел, чтобы я ездила на отпевание и похороны, даже кричал, что запрещает - он впервые кричал. Я молча собралась и уехала. Я не собиралась возвращаться к нему, но он встретил меня у самых ворот кладбища и увёз. Я почти обрадовалась - я не хотела, не могла присутствовать на поминках, мне непереносимо было бы слушать, как все говорят о нём - а пришлось бы, потому что собственная воля у меня как бы уснула, исчезла, водой ушла в землю. Я исполняла то, что мне говорили - машинально - а сама будто всё ещё стояла там, у могилы, засыпанной свежей землёй и затхлый запах её мешался с церковным звоном и запахом ладана.

И потому когда Александр взял меня за плечи и сказал: "Поедем домой" - я послушно пошла, села в пролётку и после поднялась по знакомым ступеням. И всё осталось будто как раньше.

Только теперь я знала, что Алексея нет больше - именно знала, но вовсе не ощущала, и двойственность эта словно заморозила время вокруг меня, разделив самое моё существование на две части. В одной из них, внешней, он был безусловно мёртв, отпет, похоронен и оплакан (не мной, потому что я так и не смогла плакать о нём), а сама я оставалась невозмутимой внешне и безучастной внутренне. Другая же, глубинная часть, полна была жизни - и там он оставался жив и сама я не была заморожена, а ощущала всё глубоко и ярко, как прежде - и, как порой казалось мне, может даже более, чем прежде.

И даже потом, спустя время, смерть эта доходила до меня медленно, по частям, по случайным приметам.

Но конечно же, это была иллюзия - что всё осталось как раньше. Ведь тогда, на похоронах, я сильно замёрзла, простыла, началось воспаление легких, потом осложнение...

Я потеряла ребёнка. Александр был прав, не нужно было ходить.

Пролежала в больнице долго, а когда вышла - не знала, что делать, как и зачем жить. Всё потеряло смысл. Две эти потери, наложившись одна на другую, совершенно опустошили меня.

Муж всячески тормошил, даже пытался увлечь рисованием, которого прежде не одобрял - но ничто не радовало меня. Пока я была в больнице, Леманского ко мне не пускали, вообще никого не пускали, кроме мужа и матери. Отец был в отъезде. Один раз Николай всё-таки пробрался, правда потом был небольшой скандал, но меня это мало заботило. Николенька был уверен, что это его ребёнок. Думаю, он был прав.

Здоровье моё совсем расстроилось, по совету врачей муж повёз меня в Феодосию, которую, я всегда любила - ну а дальше революция, всё так перемешалось, что нечего и пытаться рассказать. Он увёз меня в Константинополь, где мне стало вовсе худо, потом в Париж. Папа умер в 17-м. Муж - в 18-м, от тифа. Ни про Николеньку, ни про брата я ничего узнать не смогла, про Ивана Алексеевича тоже.

Но хватит вспоминать, не хочу больше. Расскажи лучше про себя побольше - и заклинаю тебя, друг мой! - не теряйся опять.

Обнимаю.

Искренне твоя - Мари.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Письмо. Мари - Лизе

26 августа 1927,

Париж

Здравствуй, Лизонька!

Как хорошо писать тебе, дорогой мой друг! В радостях и печалях ты всегда остаёшься неизменной моей спутницей. Спасибо за фотографии. Как выросли дети! Ангелина совсем барышня, а младший такой серьёзный! Сама ты изменилась весьма мало и я узнала тебя легко. Теперь фотография стоит на моём столе. Можно вообразить, что на днях ты заходила в гости и между прочим оставила мне её.

Твой вопрос, давно ли я снова стала рисовать, застал меня врасплох и смутил. Похоже, что последние четыре года я пишу лишь о мелких, повседневных событиях и впечатлениях, а из важного - только о встречах. Не подумай, пожалуйста, что это из скрытности - скорее я суеверно боялась признаться самой себе в удаче и переменах, происходящих со мной. Думаю теперь - и не знаю, о чём же я писала, а о чём нет. Что ушла из кафе - уж наверняка рассказывала.

Ты знаешь, 24-й год ведь у меня был волшебный. Правда-правда! Столько принёс он встреч - случайных и мимолётных, судьбоносных и дорогих сердцу. Вот и ты нашлась тогда - одной из первых.

Тогда же я открыла для себя эмигрантский Париж. И случилось самое невероятное - пошла учиться рисовать. Узнала, что в Париж приехали князья Юсуповы, Ирина и Феликс - люди неимоверной энергии - и совести, между прочим. Задумали решительное предприятие - открыть Дом мод. Назвали IRFE, по первым буквам своих имён.

И представь, Лиза, в эмигрантской среде многие их осуждали! Потому что неприлично! Модные показы, демонстрация одежды - как можно-с!

А между тем на работу они брали только наших, российских - очень многие ведь мыкались здесь, да и до сих пор много неустроенных. Скольким они помогли! Более того, открыли при Доме художественное прикладное училище имени Строганова, где обучали бесплатно, чтобы потом люди могли работать у них или на других эмигрантских художественных предприятиях. Конечно, за эту возможность я схватилась обеими руками - ведь это на несколько шагов приближало меня к мечте. Хотя и прикладное, но всё-таки рисование.

Потом стала работать в цеху ручной росписи тканей. Да, это не совсем то, о чём я мечтала - но дорогая, я ведь и обеды подавать не мечтала. Тем не менее почти пять лет зарабатывала именно этим. Так что здесь работа нравится мне чрезвычайно.

Продолжаю рассказ. Волей случая я стала брать уроки у одного человека. Как ни странно - француз, местный, очень пожилой и кажется, что не совсем в себе - но это не так. Просто он позволил себе ничему не соответствовать и наслаждается жизнью весьма специфически. Когда-то рисовал и даже держал свою живописную мастерскую в Лионе, а теперь переехал к дочери в Париж. Мы познакомились случайно, в предместье, куда я однажды поехала в выходной рисовать. Разговорились. Месье Антуан человек очень умный и начитанный, чрезвычайно язвительный - но при том необыкновенно добр. Предложил поучить меня живописи. Мне было крайне неловко, он брал за свои уроки куда меньше, чем оно того стоило, так что это было по карману даже мне. Мастерской у него не было, только крошечная квартирка, где он и жил, и рисовал. Кроме меня к нему ходил рисовать ещё один мальчик, совсем молоденький, лет семнадцати. Начал было ходить ещё один, постарше, но сбежал, не вынес едких замечаний наставника. Но вообще у месье Антуана талант объяснять и показывать главное, я бесконечно ему благодарна и очень люблю его.

Он умер в этом июне. Страшно его не хватает.

Недавно встретила Ариадну - теперь уже просто Настю, она давно не пишет стихов и сильно смущается упоминанием прошлого. Она очень плоха. Работает в кафе, как прежде и я, но кажется, ей это даётся куда труднее. Вообще нервы её расстроены чрезвычайно. Она здесь совсем недавно, рассказывала, что ей удалось вырваться из страны чудом, что муж спас её, отправив сюда - и вскоре его убили. Её трясёт, когда она говорит про Союз. Настины родители тоже здесь, но папенька повредился умом, не узнаёт её и повсюду видит заговоры. Как страшно! Ни про Митьку, ни про дядюшку ничего не знает. Так глупо, мы растерялись и даже не обменялись адресами. Очень уж неожиданная получилась встреча.

Стыд какой, что мне нечем помочь ей. Что со всеми нами стало, как переменилась жизнь...

Ах боже мой, что бы я отдала, чтобы снова увидеть Чернышёв мост, посидеть тайком на его цепях, пройтись вдоль Екатерининского канала! - впрочем, слыхала, что он недавно переименован в "канал Писателя Грибоедова". Я ничего не имею против Александра Сергеевича и весьма его уважаю - но вот эта нездоровая страсть всё переназвать и переделать!..

И всё же тянет снова увидеть всё это... Не говоря уже про наш дом на Гороховой (да-да, мне говорили, но я даже упоминать не хочу ту мерзость, в которую переименовали бедную мою улицу!)

Но боюсь, что теперь я уже не решилась бы ехать туда, даже если б представился случай. Слишком страшно, слишком много слышала я о бессмысленной жестокости этой новой, другой страны - слишком уже ощущаю её чужой. Хотя и помню родной. Горько и безнадёжно от таких мыслей. Хорошо, что у меня мало времени на подобные раздумья.

На этом прощаюсь.

Всего самого доброго, остаюсь неизменно твоя -

Мари.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Письмо. Мари - Николаю

1.11.1927,

Париж

Николенька, друг мой!

Всё ещё не знаю, жив ли ты и где. Это письмо - последняя моя надежда. Мне надо было сделать всё по-другому - теперь уже поздно жалеть, но я не могу оставить безумной надежды найти тебя. Для чего? Не знаю сама. Что может быть теперь, когда уже 10 лет... Ничего я не знаю. Только я до сих пор люблю тебя, Николенька. Я долго здесь не жила - так, существовала - а теперь снова живу - но ты единственное, что в самом деле осталось у меня от той, прежней жизни.

С надеждой, что оно всё же найдёт тебя.

Обнимаю.

Твоя - Машенька.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Страница дневника:

1 ноября 1927,

Париж

Писала Николаю - почти ни на что не надеясь, потому что уже глупо, наверно, писать в пустоту, из которой никогда не приходит ответа. Но совсем не писать - это как отречься от последней надежды, от тени её.

И уже неся письмо на почту, сообразила, что не написала фамилию. Хотела дописать - и вдруг поняла, что не помню. Пришлось вернуться и свериться с записной книжкой - но пока я шла из комнаты на кухню, где оставила конверт - успела снова забыть.

И тут мне вдруг стало дико страшно: "А что, - подумала я, - если это только сон, а на самом деле нет никакого Николая, если он мне просто приснился, приснился от тоски и одиночества?" И мир покачнулся вокруг.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Письмо. Мари - Лизе

3 января 1929,

Париж

Здравствуй, дорогая Лиза!

С наступившим годом тебя! Пусть он будет добр к тебе и милому твоему семейству - супругу и детям. Скорее выздоравливайте, так обидно болеть в праздники.

У нас третий день как нарочно идёт такой мягкий, красивый снег! Холодно очень, зато весь город похож на сказку.

Ужасно рада слышать, что ты снова играешь. Не расстраивайся, что всё позабыла, постепенно ты всё наверстаешь - но нельзя же ожидать, что столько лет без практики пройдут бесследно.

Знаешь, о чём я мечтаю? - когда-нибудь с тобой встретиться, посидеть как раньше. Рисовала недавно твой портрет и воображала, что пишу с натуры, а ты сидишь передо мной, милое моё виденье!

Думаю о тебе часто, куда чаще, чем пишу, уж прости меня. Времени свободного мало, а успеть хочется много - ведь я столько упустила, пока спала.

Дела в IRFE идут всё хуже, поговаривают даже, что дом на грани раззорения и может закрыться. Если так - будет ужасно жаль, вернуться к прежней жизни в кафе мне сейчас было бы куда тяжелее, чем в первые годы - тогда, знаешь, я ничего не чувствовала, мной владело полное безразличие к собственной участи.

Наконец увиделась с дядей. Милый Иван Алексеевич! Не утратил всегдашнего своего достоинства, но черты его чуть заострились, а в облике появилось что-то от нахохлившегося воробья. Говоря о советской России, начинает аккуратно плеваться ядом.

Не могу решить, жалеть или радоваться, что даже во сне не способна представить себе этой, нынешней России. Всё, что рассказывают уехавшие оттуда, слишком чудовищно и нелепо.Почему-то вспоминается Митя с его идеей о том, что любая проблема разрешима, если как следует посидеть с ней над шахматной доской. А что, кузен, реши-ка эту задачку про Родину! Увы, эта партия проиграна безнадёжно.

Однако искусство этой новой России говорит о том, что не всё безнадёжно - оно очень отличается, но в нём чувствуется и жизнь, и сила, и своя правда.

Говорят, кстати, что у Мити дела ничего, представь, стал шахматистом, как и мечтал. Но жену свою он так и не отыскал, она пропала, потерялась ещё в 18-м.

Вот что странно мне, Лиза - отчего мы так разобщены? Казалось бы теперь, вдали от родины, столько потеряв, можно бы и должно отринуть все мелкие дрязги и разногласия - самое время! - и держаться друг друга - а между тем и здесь всё те же делёжка и дробления на группки, споры чья правда правдивее. Чего я тут только не наслушалась про более или менее знакомых! Впрочем, я мало бываю в местном "высшем свете", очень много времени отнимает работа, остальное - рисование. Рисую всякий свободный день и часто вечерами.

Стихи тоже снова пишу, уже несколько лет. Думаю сделать ещё сборник, подходит время для него.

Целуй детей, кланяйся мужу.

Обнимаю тебя.

С нежностью - Мари.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Письмо. Мари - Николаю

(неотправленное)

10 декабря 1931,

Париж

Здравствуй. Здравствуй, друг мой, тень моя незабвенная.

Тень - потому что долгие годы я ничего о тебе не знаю, даже жив ли ты. И уж тем более не могу представить, какой ты теперь, что стало с тобой, где ты - если всё-таки жив. (О, как я надеюсь на это!)

Столько лет прошло - и вот мне кажется, что это я стала тенью твоей. Твоей памяти, твоей любви, самой твоей жизни.

Это чуть ли не отрадно - потому что собственная моя жизнь порой представляется не тенью даже - случайным бликом, мимолётным отражением в зеркале возможного и несбывшегося.

Оглядываясь назад, на все эти годы, я наконец осознала: произошедшее со мной было не просто случайностью, но и результатом собственных моих действий.

Да, вся наша жизнь рассыпалась, словно карточный домик - однако и в этом крушении, сдаётся мне, можно было действовать по-иному. Но я лишилась права на удачу.

Понимаешь, всю свою жизнь я делала один неправильный выбор за другим.

В то лето - помнишь? - то сияющее, цветущее лето, главное и ключевое в моей жизни, я приняла неправильное решение. Я предала тебя (и себя, потому что любила тебя), даже толком не понимая, что делаю. С тех самых пор все дороги мои - кривы и ни в чём сколь-нибудь важном я не могу выбрать верно.

Ты не мог простить Алексея - и был, безусловно, прав. Я и сама не смогла этого, когда узнала, какую роль сыграл он в нашей с тобою истории.

Знаешь, ведь он с самого детства был моим кумиром и одновременно вторым я, более зрелым и совершенным, как мне тогда казалось.

Его суждения я принимала на веру без колебаний, его вкусу доверяла более, чем своему, поддерживала все его начинания. Наверное, отчасти дело в его удивительном обаянии, которое отмечали все, знавшие Алексея. Отчасти - в детской привычке смотреть на него снизу вверх.

Однако, как и всякому, творящему кумира, мне предстояло увидеть его крушение. Да, я не простила - и всё-таки смерть его в какой-то степени сломала меня. Но хуже другое.

Спустя годы, когда я снова очнулась от морока, сковавшего меня - как невыносимо больно было осознать не только слабость, но и некоторую низость человека, половину жизни бывшего мне нравственным камертоном!..

И вот я увидела вдруг и поняла, для чего сделал он тогда всё это - и что я значила для него, что было в его глазах собственное влияние на меня.

Всего лишь жалкое удовлетворение самолюбия, мелкая власть над младшей сестрой, готовой выполнить любое твоё веление.

Я даже не уверенна теперь, любил ли он меня, Константина и наших родителей, умел ли вообще любить? Иногда это мучит меня, но в целом я привыкла, я пережила и это.

В сравнении с нелепостью нашего расставания, последующей связи и полной потери друг друга это не заслуживает сожалений.

Я не знаю, жив ли ты - но за эти годы столько раз тяжесть жизни становилась непереносимой - и сколько раз только тень надежды однажды встретить тебя удерживала меня от необратимого!

Я люблю тебя, друг мой. Где ты? В одном из чужих городов тех стран, что бесстрастно приняли нас, разбросанных временем? В ином измерении, вне времени? Или, быть может, в России - отделённой не только временем, но и той лавиной перемен, которым она подверглась - перемен коренных и непредставимых. Не знаю, узнала бы я теперь Петербург, Москву или Новгород? Не могу представить, как течёт теперь там жизнь. Вот в Феодосии вряд ли что всерьёз изменилось - этот город мне кажется вечным и неизменным, приметы времени слетают с него так же легко, как труха изгнившей соломенной кровли с мощных каменных стен. Столетия пролетят над ним незамеченно, почти не коснувшись его основ.

Мне недостаёт Феодосии - а про остальное даже говорить слишком больно.

Впрочем, Париж прекрасный город. Я много фотографирую его. Увлеклась фотографией, представляешь? Встретила Натали Серову - невероятный, счастливый случай! - она держит здесь небольшую фотомастерскую и позвала меня к себе. Я с радостью согласилась. IRFE как раз разорились и я с трудом перебивалась.

Это удивительно! Учусь смотреть на мир через объектив. Странным образом это влияет на мои рисунки (я так и не научилась называть их картинами, несмотря на участие в нескольких выставках) - они уходят от реальности, ведь для точного её запечатления у меня есть фотоаппарат.

Прощай, друг мой - и может быть мы встретимся - если не в этом мире, то хотя бы в другом, где, если верить Библии и Лангу, встречаются все.

Мари.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *